はじめに:研究の目的と背景

みなさんはスポーツ同士を比べたことがありませんか? 「このスポーツはこうだけど、あのスポーツはああだよね」みたいに。実際、それぞれの競技には固有のルールや環境、要求される身体能力があるため、コーチや選手の間でも「ウチの競技は他とは違う!」と強調されることが多いですよね。

でも、たとえばフットサルとサッカーはボールコントロールやチーム戦術など共通するスキルが多かったり、スケートと自転車のように“使う筋肉”が似通っている例も存在します。こうした「実は近い競技」を探ることで、競技転向(タレントトランスファー)の可能性が一気に開けるかもしれない——そこに着目したのが、今回ご紹介する「There is more that unites us than divides us(私たちを分けるものよりも結びつけるものの方が多い)」をテーマにした研究です。

イギリスの Girls4Gold プログラムのように、異なる競技から才能を見出す取り組みがすでに行われています。しかし、従来の競技分類は「ラケットを使う」「球技かどうか」など単一の特徴でまとめがちで、その方法だけではスポーツ間の包括的な共通点を正確に捉えられないという課題がありました。

そこで、今回取り上げる研究では、34種のスポーツそれぞれの“包括的プロフィール”を作成し、データに基づいて類似度を分析。どの競技がどの競技と「似ているか」を客観的に示し、タレントトランスファーの科学的指針を提供することを目指しました。一見まったく違うように見える競技にも、意外な接点があるかもしれません。そんなスポーツの“つながり”を明らかにするのが研究の狙いです。

分析に用いた18の特性(「タスク」「個人」「環境」要因)

この研究では、34競技を対象に「それぞれの競技で何がどれくらい重要か?」を18の特性で評価しました。データを集めたのは世界36か国・合計1,247名のコーチ。各特性の重要度を0(不要)~10(非常に重要)の11段階で回答してもらい、それを平均化して「スポーツプロフィール」を作成しています。

18特性は大きく3つのカテゴリに分かれます :

- タスク要因(14項目)

- 敏捷性(Agility)

- バランス能力(Balance)

- 捕球能力(Catching)

- 体幹の安定性(Core stability)

- 持久力(Endurance)

- 柔軟性(Flexibility)

- 打撃技能(Hitting)

- 跳躍力(Jumping)

- キック動作(Kicking)

- 動作スピード(Speed of movement)

- リズム感(Rhythm)

- 登攀・クライミング能力(Climbing)

- 全身の筋力(Overall strength)

- スローイング技能(Throwing)

- 環境要因(3項目)

- 屋内競技か屋外競技か(Indoor/Outdoor sport)

- 接触型か非接触型か(Contact/No-contact sport)

- 個人競技かチーム競技か(Individual/Team sport)

- 個人要因(1項目)

- 選手の身長・体格(大柄か小柄かの傾向)(Stature of participants tall/small)

これらの特性はベルギー発の SportKompas というスポーツ才能発掘ツールに基づいて選ばれたものです。回答者であるコーチ陣のテスト・再テストでも高い信頼性が確認されており、まさに“現場の実感”に根ざしたデータと言えます。それぞれの競技をレーダーチャートのように数値化したものが「スポーツプロフィール」。この後ご紹介する機械学習分析のベースになった重要なデータです。

機械学習を用いた分析手法

1. スポーツプロフィールの作成

研究チームはまず、コーチ回答の集計結果から各競技における18特性の平均スコアを“プロフィール”としてまとめました。たとえばサッカーなら「持久力やスピードが高い数値、柔軟性は低め」など、競技ごとに特徴が一目で分かるかたちです。

2. 類似性にもとづくクラスタリング

次に、34競技分のプロフィール同士が「どれだけ似ているか」を見極めるため、研究チームは教師なし機械学習(クラスタリング)を用いてグループ分けを実施しました。具体的には、まずUMAP(Uniform Manifold Approximation and Projection)という次元圧縮手法でデータを処理し、階層的クラスタリング(凝集型クラスタリング)によって近いプロフィールの競技同士をまとめています。

研究チームはクラスタリングにユークリッド距離を用い、2クラスタから100クラスタまでに分けた場合の「どの分け方が妥当か?」をシルエットスコアで検証しました。その結果、2、5、17クラスタのときスコアが0.5を超え良好。今回は先行研究との整合性から5クラスタ(= 5つのグループ)を採用しています。

3. クラスター分類モデルと特徴の可視化

得られた5クラスタが「何をもって似ているのか?」を明らかにするため、CatBoostという勾配ブースティング決定木モデルを学習させ、各競技がどのクラスタに属するかを分類するモデルを構築しました。そのうえでLIME(Local Interpretable Model-Agnostic Explanations)という解釈可能性手法を活用し、「ある競技が特定クラスタに分類される決め手となった特性は何か?」を定量化したのです。

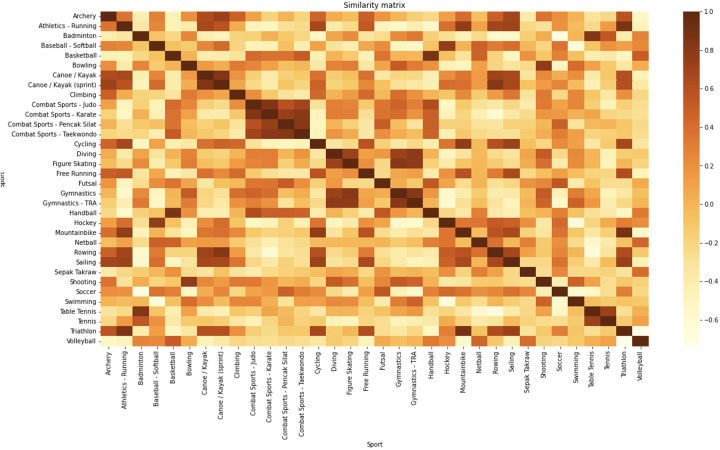

さらに、LIMEから得られた特徴の類似度をコサイン類似度マトリックスとして表示。このヒートマップ(Figure 2)は、濃い茶色ほど互いのプロフィールが近いことを意味し、対角線に集まる濃色ブロックは「ファミリー」に相当します。たとえば、体操(Gymnastics)と飛び込み(Diving)、バスケットボールとハンドボール、アーチェリーと射撃などは特に似ている競技ペアとして示されています。

Licensed under CC BY 4.0. 画像はオリジナルを改変していません。

面白いのは、34競技のうち31種が複数のクラスターにまたがって類似性を示している点。つまり、「○○系スポーツ」とひと言でくくってしまうのは実は難しく、境界はあいまいだということです。スポーツ同士は連続的につながっており、“似ている部分”の見方によっていろんな括り方ができるわけですね。

抽出された“スポーツファミリー”の構造と具体例

クラスタリングの結果、34競技は5つのクラスター(スポーツファミリー)に整理されました。それぞれどういった競技が含まれているのか、ざっくり見ていきましょう。

グループ1(クラスター1)

- サッカー(Soccer、92%)、フットサル(Futsal、100%)、野球/ソフトボール(92%)など計5競技。

主に屋外でプレーされる球技が中心ですが、セパタクロー(Sepak Takraw、60%)や武術系のペンカックシラット(Pencak Silat、54%)も分類され、意外と多様です。共通点としては「オープンスキル型のスポーツ」「屋外フィールドでのチーム戦術」が挙げられるでしょう。

特にサッカーとフットサルはお互いに高い適合度で、転向しやすい兄弟競技といえます。ただ、サッカー経験者がフットサルに移るのと逆のフットサル→サッカーでは難易度に差がある、という実体験も報告されている点は興味深いです。野球も同じクラスタに含まれたのは、一見サッカーと違って見えても「ボール操作(キック vs. スロー)」「屋外フィールド」「チーム戦」の視点ではある程度共通性があるからだと考えられます。

グループ2(クラスター2)

- 体操(Gymnastics、78%)、新体操トランポリン(Gymnastics-TRA、94%)、飛込競技(Diving、100%)、フィギュアスケート(96%)、フリーラン(Free Running、95%)、柔道(Judo、96%)、空手(Karate、65%)、陸上競技・長距離走(Athletics-Running、94%)、マウンテンバイク(93%)、自転車競技(Cycling、85%)、水泳(Swimming、74%)、セーリング(Sailing、82%)、トライアスロン(Triathlon、59%)など計14競技。

個人競技や高い身体能力・複雑な動作を要する競技が集まった「身体スキル系」ファミリーといえます。体操と飛び込みの組み合わせが特に似ていて、実際2004年アテネ五輪の女子飛び板飛込決勝では12人中10人が元体操選手だったとか。体操の基礎が飛込競技で活かされる一方、飛込→体操の転向は体操特有の高度な専門スキルが必要なため容易ではない、という話も納得です。

このグループには武道・格闘技系と、陸上・水泳・自転車など持久系が混在しているのも面白いところ。一見違うようでも「用具を使わず身体を動かす個人スポーツ」「(格闘技以外は)プレイヤー同士が直接対峙しない」などの共通項でくくられていると考えられます。こうしたマイナー競技では、他の競技経験者を新たに招き入れることで競技人口を拡大できるかもしれません。

グループ3(クラスター3)

- 卓球(Table Tennis、94%)、テニス(Tennis、78%)、バドミントン(Badminton、64%)、テコンドー(Taekwondo、60%)。

ラケットスポーツ3種に加えて、なぜか蹴り主体の格闘技・テコンドーが加わっているというユニークなグループです。ラケット競技は確かに「素早い反応」と「正確な打撃(ラケットで打つ)」が共通するため一括りにされがち。そこにテコンドーが入った理由としては、「打撃(蹴り)を素早く的確に当てる」という要素が近いと推測されます。

卓球、テニス、バドミントンの間はお互いに転向例が多いと言われていますし、テコンドーも含めた打撃系の競技どうしであれば何らかのスキル移行が期待できるかもしれません。データから「パンチ・キック系の格闘技はラケットスポーツに近い部分がある」と示唆されているのは興味深いですよね。

グループ4(クラスター4)

- バスケットボール(Basketball、95%)、ハンドボール(Handball、95%)、ネットボール(Netball、97%)、バレーボール(Volleyball、68%)、ホッケー(Hockey、43%)の5競技。

主に手でボール(あるいは球状の用具)を扱うチームスポーツ。バスケットボールとハンドボールは特に類似性が高く、ほぼ双子のような関係と分析結果でも示されています。パスや速攻、ゴールを狙う戦術などが似ていますが、ボールの大きさやステップのルールが違うため、一方から他方へ移る際に覚えた動きが混乱を招く“negative transfer”の可能性にも要注意。

ネットボールはバスケとよく似た競技、バレーボールはネット越しに打ち合う非侵入型ですが「手で球を扱うチームスポーツ」という点で一緒に分類されました。フィールドホッケー(スティック使用)も「ゴールを奪い合う球技」として同居。全体的に投擲・捕球、チーム戦術、コート上での素早い展開がキーワードです。同じクラスタ内での人材交流も期待できる一方、スキルの微妙な違いによる転向のしやすさ・しにくさには留意が必要でしょう。

グループ5(クラスター5)

- カヌー/カヤック(Canoe/Kayak、74%)、カヌー/カヤック(スプリント種目、100%)、ボート(Rowing、75%)、アーチェリー(Archery、75%)、射撃(Shooting、91%)、ボウリング(Bowling、47%)の6競技。

一見ばらばらなラインナップですが、共通するのは「安定した環境下で精度を極めるクローズドスキル寄りの競技」という点です。アーチェリー・射撃・ボウリングは、静止状態に近い環境で正確さを争うターゲットスポーツ。瞬発力よりも精密さと集中力が肝です。カヌー/カヤックやボートは全身の筋力や持久力でタイムを競う種目ですが、「同じ動作を繰り返す」という意味では安定性が高いといえます。

カヌーやボート同士は互いに転向がしやすいでしょうし、アーチェリーと射撃も集中力やフォームの安定が重要で似通っています。グループ5は他に比べて競技間の似通い度合いがやや低め(適合度50~75%台)で、「多面的に見ると同居した」という印象。でも、「安定と正確さ」をキーワードにまとめられた興味深いファミリーです。

まとめ:5つのスポーツファミリーが示すもの

以上のように、データ駆動型の手法を用いたこの研究では、スポーツを5つのファミリーに分類しています。もちろん、「ラケットスポーツ」や「ボール系チーム競技」など従来のカテゴリーとも重なっていますが、単一要素だけでなく複合的な特徴の重なりでグループが生まれているところがポイント。哲学者ヴィトゲンシュタインが言う「家族的類似(family resemblance)」のように、スポーツも一つの本質ではなく“いくつもの共通点”の網目でつながっていると考えられるわけです。

つまり、「全競技をひとまとめにする共通項」はないかもしれないけれど、どのスポーツ同士もどこかしらで連関し合っている。その視点が、選手の新たな才能を開花させるカギになるのではないでしょうか。

ジュニア・ユース世代への実用的な示唆

こうしたスポーツファミリーの知見は、特にジュニア・ユース世代の育成や指導において実践的なメリットをもたらします。以下に3つのポイントをまとめました。

- 適性競技の発見と競技転向の促進

本研究のようなプロフィールや類似性マップがあれば、「いまの競技が合わない」「伸び悩んでいる」という選手に別の選択肢を提示しやすくなります。体操から飛込競技やフィギュアスケートへ転向する、サッカーからフットサルへ移るなど、蓄積したスキルを無駄にしない移行ルートを検討できるわけです。これは子どもが競技をやめてしまう前に、新たな可能性を示す“出口戦略”にもなり得ます。

- 基盤となる“汎用スキル”の育成

グループ2の事例でも分かるように、体操はさまざまな身体能力を養う基礎競技として他スポーツへの汎用性が高いと言われます。ジュニア期に水泳や体操のような全身的スポーツを経験することが、その後の専門競技で大きくプラスに働くケースが多いのです。研究結果からも「どの競技の組み合わせが近いか」が見えるので、指導者は長期的視点で“複数競技の経験をどう組み合わせるか”を考えられます。早期専門化よりも、ファミリー内で幅広い基礎を積む方が、最終的なトップレベル到達の近道かもしれません。

- 学校体育・ジュニア育成への応用

似たタイプのスポーツをまとめて指導することは、限られた時間の中で多様な運動経験を与える一つの戦略になります。たとえば、バスケ・ハンドボール・ネットボールは戦術的な骨格が似通い、ラケットスポーツならテニスを通してバドミントンや卓球の要素も習得しやすい。これは教育現場で注目される「TGfU(Teaching Games for Understanding)」の考え方にも通じます。ただし本研究は包括的なクラスタリングで「どこが似ているか」を大まかに示したもの。実際の授業や指導では「何が同じで何が違うのか」を詳しく整理して取り入れる工夫が必要でしょう。各ファミリー内の共通スキルや戦術を抽出しながらカリキュラムに落とし込むことで、スポーツ間のスキル移行をスムーズに促すことができます。

おわりに:スポーツは“ファミリー”でつながっている

「競技間の共通点を探る」という視点は、一見バラバラに見えるスポーツを再発見する鍵になります。そしてジュニア・ユース世代の選手や保護者、指導者にとっては、“才能の別ルート”を示してくれる大きな可能性でもあるでしょう。

今回ご紹介した研究は、選手の新しい未来を開くと同時に、「違うようでいて、実は根っこでつながっているスポーツの世界」を浮き彫りにしてくれました。もし「もうこの競技に向いていないんじゃないか」と思い悩んだ時は、ぜひこの“ファミリー”の考え方を思い出してみてください。早めに競技をひとつに絞り込みすぎるよりも、複数のスポーツを経験しながら自分の可能性を広げる方が、長期的に見ると“遠回りの近道”かもしれません。

いずれにせよ、今後は「どこまでが同じで、どこからが違うのか」を知る科学的手がかりがますます重要になってきそうです。皆さんの周りでも、“ファミリー”の発想を取り入れた指導や挑戦が広がっていくといいですね。