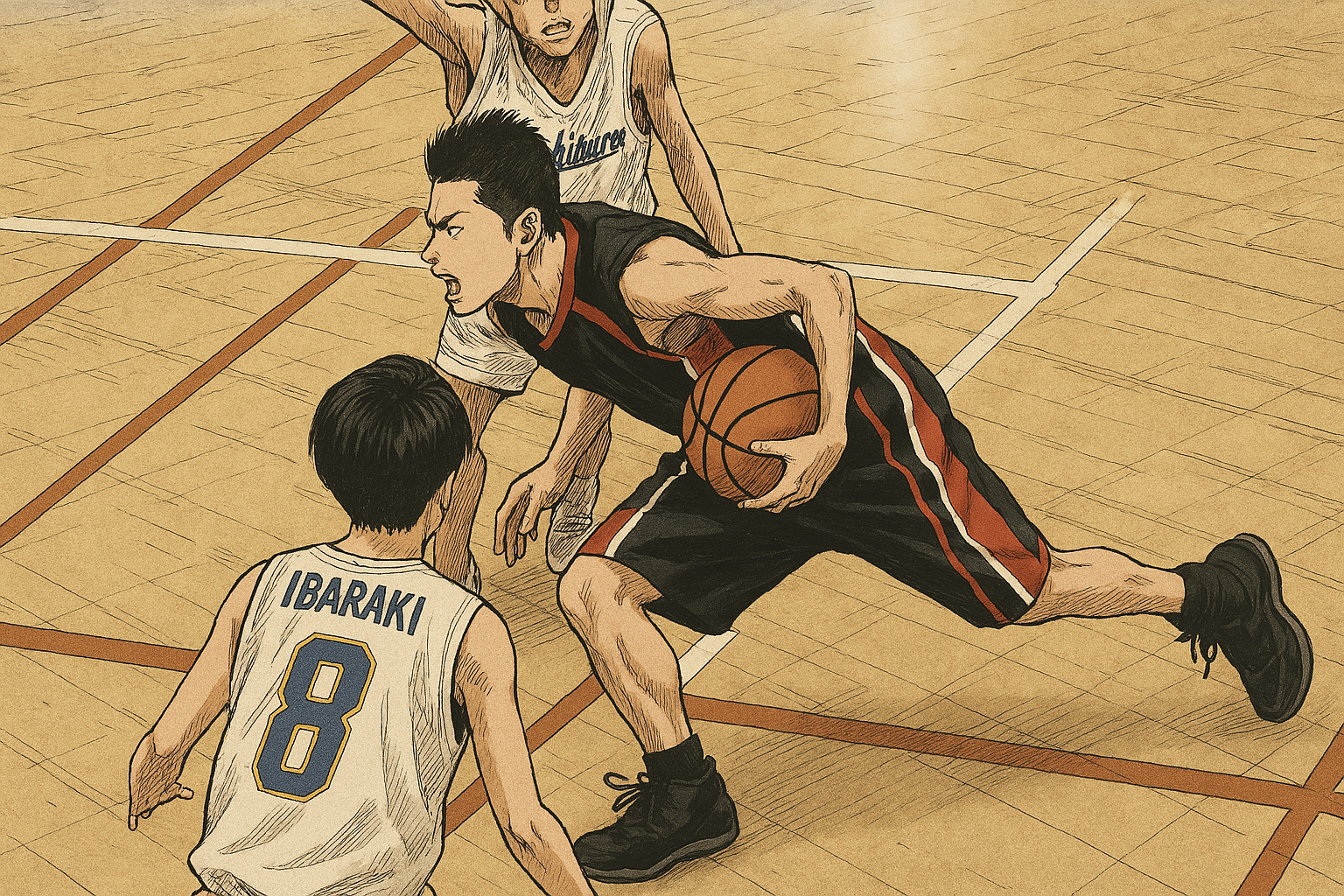

こんにちは!今回は、男子の第二次性徴期(いわゆる思春期)がいつ頃始まるのか、そしてその時期にどんな要因が関わっているのかをテーマにお話ししていきます。思春期の到来時期は個人差が大きく、遺伝や栄養、生活環境など多岐にわたる要因によって左右されるんですよね。また、一度このタイミングが決まると身長や筋力の発達パターンにまで影響するため、スポーツ(特にバスケットボールなど)におけるパフォーマンスや怪我のリスクにも関係してきます。

この記事では、遺伝的要因・栄養状態・環境要因・ストレスや心理的要因・運動や身体活動といった視点から、男子の思春期開始時期にどのように影響が及ぶのかを整理してみたいと思います。

遺伝的要因

まずは遺伝的要因。男子の第二次性徴の開始時期は、かなり大きく遺伝に左右されます。家族内で思春期開始時期が似ることが多いのは、その良い例ですね。双生児の研究からは、思春期開始年齢の変動の半分以上が遺伝的要因で説明できると推定されています。

さらに、思春期早発症や思春期遅発症を引き起こす特定の遺伝子変異が見つかっており、キスペプチンやGnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)といった思春期開始に深く関わるホルモン経路の遺伝子(たとえばMKRN3やKISS1)の異常が原因になるケースもあるんです。

もちろん「病的」なレベルではなく、正常な範囲内でも、こうした遺伝子の影響は強くはたらきます。だからこそ、親の成熟時期(家族歴)を調べると、子どもの思春期開始時期をある程度予測できると言われているんですね。

栄養状態

次に栄養状態のお話です。栄養状態は思春期のタイミングにおいて非常に大切な役割を担っています。慢性的に栄養が不足している場合(低体重や飢餓状態など)は、身体が「生殖機能よりも生存を優先しよう」とするため、思春期が後ろ倒しになる傾向があります。

実際、19世紀以降の先進国で初経年齢(思春期の開始年齢)が大幅に低下したのも、栄養や衛生状態の改善が大きく関わっていると言われています。一方で、過度の栄養状態(たとえば子どもの頃の肥満)は男女で違った影響が見られるのが特徴。女児では体脂肪が増えるほど思春期が早まる傾向がはっきりしているのに対し、男児の場合は肥満がむしろ思春期を遅らせる可能性が指摘されています。

これは肥満に伴って脂肪組織が男性ホルモンをエストロゲンに変えてしまい(いわゆるアロマターゼ活性)、GnRHやLHなどのゴナドトロピンが抑制されることで、機能的に性腺の働きが低下してしまうという仮説です。もっとも、男児の肥満と思春期開始の関係は研究によって結果がまちまちで、むしろ肥満であっても思春期開始が早まるという報告もあったりします。

いずれにせよ、適切な栄養は正常な思春期発現の必須条件。女児では幼少期の体格(BMIなど)と初経年齢に正の相関が見られるという研究もあるように、栄養状態が良ければ思春期も早く来るし、極端な栄養不足や過剰は遅発や早発のリスクを高める、というわけですね。

環境要因

思春期の時期は、社会経済的状況や生活環境の影響も少なくありません。劣悪な生活環境や慢性的な疾患を抱える場合は、成長が阻害されて性的成熟も遅れがちになります。その一方で、幼少期に栄養やストレス面で厳しい環境にあった子が、養子縁組などで環境が劇的に改善されると、逆に通常より早く思春期に入る例が見られることも知られています。

これは早期の環境ストレスからの解放と栄養改善が「性成熟スイッチ」を入れる可能性を示しているわけですね。さらに、環境中の化学物質への曝露も、思春期を早める潜在的な要因として取り沙汰されています。とくに「内分泌かく乱物質(EDCs)」と総称される物質(ポリ臭化ビフェニルやビスフェノールA、農薬、フタル酸エステル類など)は、性ホルモン様の作用が懸念されており、過度の曝露が思春期の時期を早める可能性があるとされているんです。

また、都市部と農村部の違いや家庭の社会経済的地位も間接的に影響します。栄養や医療環境が充実している家庭では平均して思春期が少し早まり、貧困や虐待環境では成長全般が阻害されるので、結果として思春期も遅れることがあるというわけですね。

ストレス・心理的要因

思春期はホルモンバランスが大きく変わる時期ですが、精神的ストレスや心理社会的な要因も無視できません。家庭内の深刻な不和や虐待、戦乱など、情緒が安定しない環境下では成長ホルモンや性腺軸が乱され、思春期開始が遅れやすいと言われます。実際、慢性的な強いストレスを受けている子どもは成長が遅れたり、思春期が遅く訪れたりするとの報告もあります。

一方で、進化生物学的な視点では「不安定な環境に置かれると、むしろ早めに生殖成熟して子孫を残そうとする戦略が働く」という考え方もあります(女児における父親不在と早い初経の関連などが典型例)。男児の場合、女児ほどはっきりした傾向はないものの、精神的ウェルビーイングが高い子どもほど、適切な時期に思春期が始まる傾向があるという指摘もあります。

要は、極端な精神的ストレスは思春期を遅らせやすく、中程度の心理社会的要因は複雑な作用をもたらすため、「心身ともに安定した環境」が最終的にはスムーズな第二次性徴につながると考えられているんですね。

運動・身体活動

最後に運動・身体活動の要素について。適度な運動は成長ホルモンの分泌を促し、発育にプラスになる反面、極端に激しいトレーニングは逆に身体にストレスを与えて思春期の進行を遅らせることがあります。特に、消費エネルギーが大きい運動と十分な栄養補給がバランスしない状態(負のエネルギーバランス)だと、視床下部-下垂体-性腺軸が抑制されてしまい、思春期の開始が遅れることがわかっています。

実際に、体重制限のあるスポーツでは思春期の遅れが観察されるケースがあり、男子レスリング選手では減量を伴う軽量級のほうが思春期到来が遅れる傾向が見られました。女子だと新体操選手やバレエダンサーの初経が大きく遅れるのは有名ですよね。

ただ、普通レベルの運動量であれば思春期の進行に大きく悪影響を及ぼすことはないと言われています。むしろ適度な運動は骨密度の向上などを助け、思春期に起こる体型の変化や体力アップに良い作用をもたらします。「行き過ぎた運動+低栄養」にさえ注意すれば、スポーツは健全な発育をサポートしてくれるというわけです。

バスケットボール競技における第二次性徴のタイミングの影響

ここからは、バスケットボールのような競技スポーツでは、思春期の到来時期がどうパフォーマンスや怪我リスクに関係してくるかをもう少し掘り下げてみましょう。

身長や筋力の発達への影響

思春期が早いか遅いかで、最終的な身長や筋力の発達パターンは変わってきます。早熟(思春期が早くくる)の男子は、同年代より先に急激な身長の伸びを経験し、10代前半の時点で大柄・筋力も強いという利点を得やすいです。ただ、早熟の少年は骨の成長板が早く閉じる分、最終的な成人身長はやや低めになる傾向があるとされています。

実際、中国で13,000人以上の被験者を11年間追跡した大規模研究(Zhongshanスタディ)によると、思春期ピーク身長速度(PHV)の年齢が早いほど18歳時点の身長が低く、遅いほど高身長になるパターンが確認されています。これは「早すぎる思春期は最終身長にとってはデメリット、遅めの思春期は最終身長にとってはプラスになりがち」ということを示唆しているわけですね。

一方で、思春期が遅い男子は中学生くらいまでは体格でも筋力でもやや見劣りするかもしれませんが、高校生以降で遅れて成長のスパートが訪れ、20歳前後まで伸び続ける場合もあります。バスケットボールでは身長が競技力に直結する部分が大きいので、成人期まで含めた“高さ”のポテンシャルに影響を与えるわけです。ただ、筋力に関しては早熟な選手がテストステロンの増加を早く得る分、中学年代から優位に立つことが多い一方、遅咲きの選手も後から追いつける可能性があります。結局はトレーニング次第で同じくらいの筋力やパワーに達することも可能です。

運動能力(スピード、持久力、瞬発力など)への影響

思春期の時期の違いによる身体能力の差は、特に青年期前半に顕著に表れます。たとえば早熟の男子は、体格や筋量のアドバンテージがあるため、スプリントやジャンプなど瞬発系の能力で優れるケースが多いです。13歳以下のバスケットボール選手を対象にした研究では、生物学的に早熟な群が平均的成熟度の選手たちよりも多くの体力テストで優秀な成績を収めた、という結果も出ています。

しかし、14~15歳くらいになってくると、早熟の選手がむしろ垂直跳びや持久力のテストで低い数値を示したという報告もあり、逆転現象が起こることもあるんですね。成長スパートのあとに体重が増加して相対的な持久系能力が下がってしまったり、他の選手が追いついてきたりするため、と考えられます。また、思春期の段階ごとに得意とする能力が異なるケースもあるようで、思春期真っ最中の選手は有酸素系(持久力)に優れ、思春期を終えた選手は筋力やパワーが高い、といった特徴が報告されています。

結局、若年期のスピードやパワー系では早熟の選手がリードしがちですが、持久力や敏捷性については思春期タイミングによる差が一定しません。最終的には各選手が成長し切った段階で適切なトレーニングを積めば、大きな差はなくなっていくという見方が主流です。

パフォーマンスや競技成績への影響

バスケットボールでは、試合でのパフォーマンスにも思春期タイミングが反映されやすいと言われています。ユース年代の試合だと、体格の良い早熟な選手はリバウンドやブロックで目立ち、結果として試合での活躍が評価されがちです。実際、後思春期(思春期を終えている)選手は、まだ発育途中の選手と比較してブロック数が高かったというデータもあります。

ただし、一方で発育中(思春期段階)の選手のほうがアシストやスティールの成績で上回るという報告もあり、身体的優位がない分、俊敏性やゲームメイクで貢献している例もあるんですね。また、ユース国内大会では早熟選手が活躍していても、よりレベルの高い国際大会になると平均的成熟度の選手が得点やアシストを稼ぐケースも報告されており、このあたりが思春期タイミングの面白いところ。早熟の選手が身体的な強みで一時的に有利でも、同年代の他の選手が追いついてきた際に優位性を失いやすいというわけです。

さらに、人材育成の観点では「早熟な子にばかり注目・重用しすぎるのは危険」という指摘があります。早熟な選手は一時期有利なので、代表選考や出場機会が偏りがちになりますが、身体能力に頼って技術の習得が遅れてしまうと、やがて成長が止まってきた段階で伸び悩み、競技を離れてしまうリスクも。逆に遅咲きの選手は若年期に活躍できず、チャンスを与えられないままやめてしまう恐れがあります。

こうした傾向はどのスポーツでも言われていて、「早期に頭角を現した選手が必ずしもトップになるとは限らない」というのは有名な話。なので世界的にも、ユースのタレント発掘や育成の際には生物学的成熟度を考慮して、将来のポテンシャルを長い目で見極める必要がある、というのが常識になりつつあります。バスケットボールでも、コーチが選手一人ひとりの思春期の進行度を把握し、遅咲きの選手にも同等の機会を提供することがとても大切なんですね。

怪我のリスクや身体の適応能力への影響

さらに、思春期のタイミングは怪我のリスクやトレーニングの適応度合いにも関与してきます。とくに急激な成長期(ピーク身長速度が高まるタイミング)には、骨端線(成長板)が弱くなり、筋骨格のバランスが崩れやすいため、オーバーユースによる障害や成長板の損傷が起きやすいとされています。早熟の選手は若い段階でこのリスクを迎え、遅熟の選手はやや後の年齢で同じリスクに直面する可能性があるわけです。

だからこそ、コーチやトレーナーが成長スパート期の選手をしっかりモニタリングして、練習強度や頻度を調整することで怪我を予防する必要があります。実際、選手の生物学的発育をきちんと管理しながらトレーニングを組み立てると、成長期の怪我リスクを下げつつパフォーマンスを上げられる、という報告もあるんです。

もう一点、急激な身体の変化に合わせた“適応”も大切です。急に身長や手足が伸びると、一時的にバランス感覚や身体のコントロールがうまくいかなくなる「成長期の不器用さ」が出やすいんですね。バスケットボールではシュート動作の感覚が狂ったり、動作がぎこちなくなったりすることもあります。

ですから、思春期まっただ中の選手には、伸びた身体サイズに合わせて動作や技術を再学習する期間が必要なんです。コーチがこの特性を理解して、バランストレーニングやコーディネーション系の練習を取り入れることで、大きくなった体をスムーズに扱えるようになり、逆にパフォーマンスアップにつなげることもできます。

また、身体的な発育段階での大きな個人差は競技現場のマッチアップにも影響を与えます。思春期前のまだ小柄な子が、早熟で大柄な選手とぶつかれば接触プレーで負傷しやすくなりますし、早熟で急激に体格が増した選手は自分の体を扱いきれないまま無理をすると関節や筋肉を痛めるかもしれません。

そういった理由からも、ユース年代ではできるだけ発育段階を考慮したチーム編成や試合の組み合わせが推奨されています。結局、第二次性徴の進行度に合ったトレーニング計画と、安全面を配慮した指導が思春期前後の選手たちの怪我予防とパフォーマンス向上の両面で欠かせないのです。

まとめ

ここまで、男子の第二次性徴期の発現時期が遺伝的素因や栄養・環境、ストレス、身体活動によってどう変わるか、そして実際にそのタイミングが身長や筋力などの最終的な発達や青年期前半の体力差にどのような影響を与えるのかを詳しく見てきました。バスケットボールのような競技スポーツでも、この思春期タイミングが選手のパフォーマンスや怪我リスクを左右し得ることは、さまざまな研究からも示唆されています。

スポーツの現場では、早熟か遅熟かにとらわれずに、選手一人ひとりの成熟度を正しく評価し、長期的な視点を持って育成・指導していくことが求められます。そうすることで、より多くの選手が将来的に高いパフォーマンスを発揮し、なおかつ健康を維持しながら競技を続けられるようになるでしょう。

参考文献

- 1. Howard, S. (2019). Timing of puberty: why is it changing and why does it matter? The Endocrinologist, 134, 20-22.

- 2. McCartney, C. R., Bell, G., & Rose, S. R. (2010). Obesity and the pubertal transition in girls and boys. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 95(6), 2701-2708.

- 3. Roemmich, J. N., Sinning, W. E., & Skinner, J. S. (2001). Consequences of sport training during puberty. Journal of Endocrinological Investigation, 24(9), 708-715.

- 4. Gryko, K., Mucha, D., & Piatkowska, J. (2021). Effect of maturity timing on the physical performance of male adolescent basketball players. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(21), 11252.

- 5. Vittori, A., Pion, J., Deprez, D., & Lenoir, M. (2021). Maturity timing and motor performance in youth basketball: selection biases and consequences. Frontiers in Pediatrics, 9, 637904.