こんにちは!今回は「脚の長さ」とスポーツの成績がどんなふうに関係しているのか、世界的な研究や専門家の意見を参考にまとめてみました。普段は何気なく「脚が長いとバスケやバレーに有利なんじゃない?」くらいに考えがちですが、実は短距離走や水泳、サッカーなど、競技によっていろいろなメリット・デメリットがあるんです。では、さっそくチェックしていきましょう!

はじめに

身体的特徴と競技成績とのつながりは、スポーツ科学のなかでも大きなテーマのひとつです。そのなかでも今回は「脚の長さ」に注目し、ジャンプ力・スピード・動作効率・リーチといった要素にどんな影響を与えるかを検討してみます。主にバスケットボールを中心に、陸上や水泳、サッカー、バレーボールなどの分野で「脚が長いって本当に有利なの?」という疑問を、世界の研究事例や統計、専門家のコメントをもとに整理してみました。さらに、脚が長いと逆に不利になる(脚が短い方が良い)ケースも紹介します。

脚の長さが及ぼすパフォーマンスへの影響

脚が長いと身長も高いケースが多く、さまざまなスポーツで「長い脚=武器になる」と考えられがちですよね。実際、長い脚がもたらす利点はかなり多く、代表的なものとしてはジャンプ力・到達高さの向上、ストライド(歩幅)の拡大、動作レンジの増大などが挙げられます。では、その具体的な影響を詳しく見ていきましょう。

・ジャンプ力・到達高さ

脚が長いと身体の重心が高くなり、ジャンプしたときにより高い位置まで身体を持ち上げやすくなります。ダンクシュートやブロック動作が重要なバスケットボールでは、この「高さ」は大きなアドバンテージになりますね。

たとえば、長身(脚長)の選手ほどゴール付近でのシュートやブロックを有利に行えるため、実際に統計上も身長の高い選手ほどブロック数が増える傾向が見られます。一方で、筋力や瞬発力が高ければ、身長が低めでも高い垂直跳びを叩き出すことは可能です。NBAで活躍したアンソニー “スパッド” ウェブ(身長170cm)なんかはその象徴で、107cmもの驚異的な垂直跳びで大柄な選手にも負けないプレーを見せました。

つまり、「脚が長い=ジャンプ到達点が高くなる」ことは大きな武器ですが、最終的にどこまで高く跳べるかは筋力やテクニックとの掛け算で決まるわけです。

・スピード(直線走力)

短距離走のように、ひたすら直線を全力で駆け抜ける競技では「脚が長い→ストライドが大きい」という図式が有利になることが多いです。少ないピッチ数でも一歩あたりの進む距離が大きいので、トップスピードを出しやすいんですね。

実際、男子100mの世界記録を持つウサイン・ボルト選手(身長195cm)は、ほかのエリート短距離選手より少ない歩数で100mを走ることが知られています。その驚くべきストライド長こそが、大きな武器でした。

もっとも、脚が長いぶん慣性モーメントが大きくなるため、スタートダッシュには不利がつきまとうとも言われています。そのため、スタート直後に必要な強大な筋力を磨いて、不利をカバーするトレーニングが重要になるわけです。要するに、脚の長さにはプラス面もあればマイナス面もあるので、それぞれに合わせた走り方が必要になります。

・動作効率・ランニングエコノミー

マラソンなどの長距離走になると、脚の長さとエネルギー効率の関係がクローズアップされます。走るとき、遠位部(手足の先)の質量が大きいほどエネルギー消費が増えるので、脚が長く重い選手は酸素消費が増える可能性があるのです。

ある研究では、足に重りをつけると酸素消費量(VO₂)が大きく上昇し、特に足先に近い部分の重さがランニングエコノミーに強く影響するという報告があります。ただし、「脚が長い=マラソンに不利」とは一概に言えません。実際のところ、長距離走では身長160~170cm台程度のランナーが多く、これは無駄な筋量や脚の重量を抑えたほうが省エネで走りやすいからだと考えられています。

総合すると、短距離では脚の長さが大きな武器になりやすい一方で、長距離では脚が長すぎるとエネルギーコストが高くなる恐れがある、という傾向です。

・リーチ(手足の届く範囲)

脚が長いと、手足が届く範囲(リーチ)が物理的に広がるのも見逃せません。たとえばバスケットボールやバレーボールでは、高い位置のボールをキャッチしたりブロックしたりできますし、サッカーでは遠くのボールに足を伸ばして先に触れることができます。

バレーボールのブロックやサッカーのディフェンスのスライディングタックルなどで、相手より先にボールへアプローチできるのは大きな強みです。また、水泳のスタートやターンの際に長い脚を一気に伸ばして壁を蹴るのも、推進力アップにつながります。こうした「空間的な優位」は、スポーツの世界では非常に重要だと再認識できますね。

種目別に見る脚の長さと競技成績の相関

さて、競技によってはエリート選手の身体的特徴にだいぶ偏りがあります。脚が長いか短いか(ひいては身長)と、競技成績との相関をいくつかの種目別に見てみましょう。

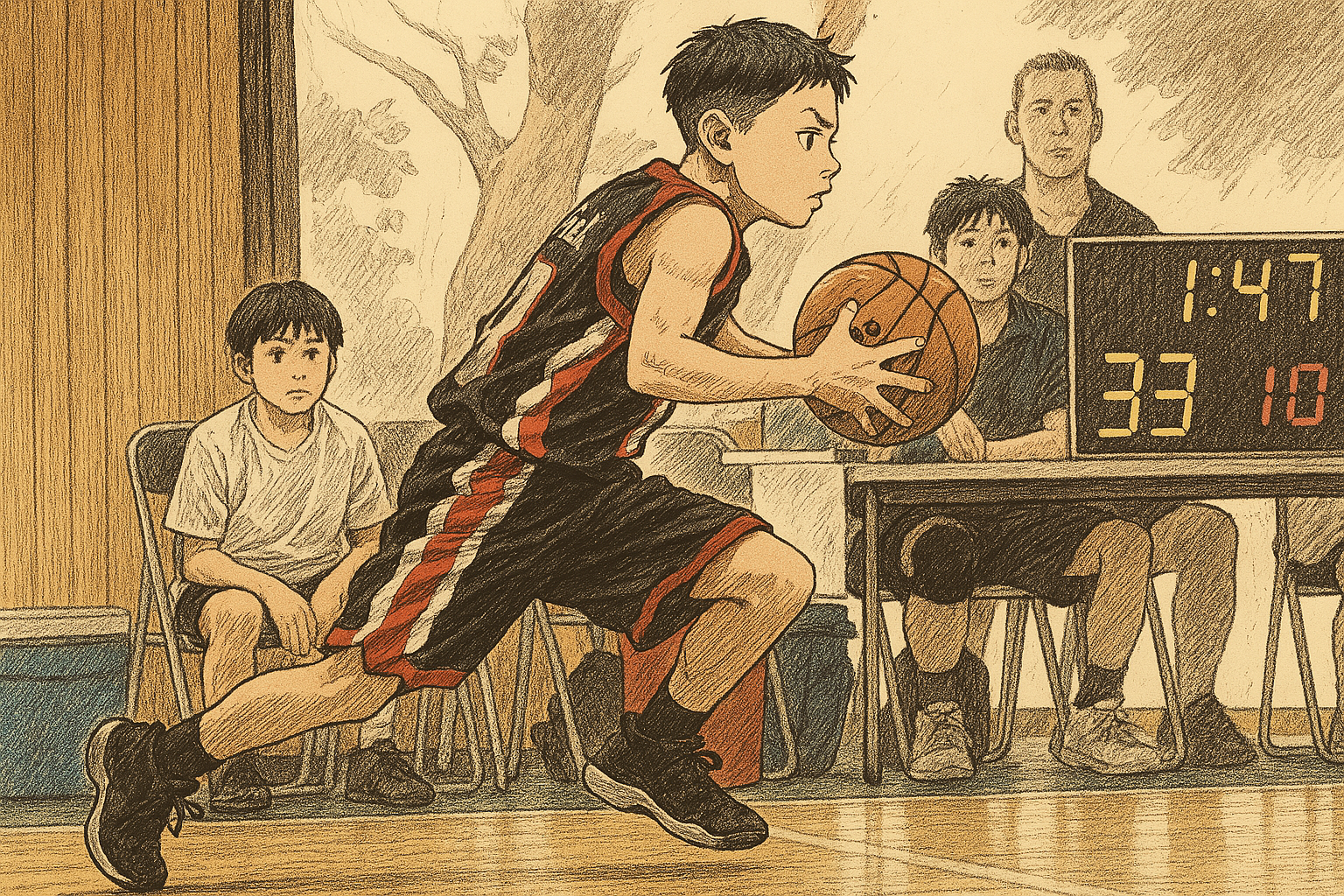

・バスケットボール

バスケといえば「とにかく高身長」というイメージが強いですが、実際にNBAの平均身長は約2.01mにもなり、多くの選手が1.91m(6フィート3インチ)以上だというデータがあります。これは一般男性とは比べものにならない高さですよね。

この高さや長い脚は、ゴール下の競り合い(リバウンドやブロック)で圧倒的な強みになります。特にセンターなどのポジションは2.10mを超える選手も珍しくありません。

ただし、スパッド・ウェブなど小柄でも大活躍した選手がいるのもバスケの面白いところ。「脚が長い=絶対的に有利」というのは事実ですが、最終的にものを言うのは身体能力やテクニックとのバランスだと言えそうです。

・陸上競技

陸上の中でも、短距離走と跳躍種目は脚が長いことの恩恵を受けやすいジャンルです。男子100mの歴代トップ選手を見ると、だいたい身長190cm前後が多く、長い脚によるストライドを高速ピッチと組み合わせることで世界記録が生まれてきました。

一方、中・長距離走では高身長が必ずしも有利ではなく、むしろ170cm前後の選手が多い印象があります。これは前述のランニングエコノミーとの関係ですね。

また、高跳びや走幅跳びのような跳躍系種目では、助走スピードと空中フォームに加えて身体の長さも大きく影響します。走幅跳びでは空中で身体を伸ばしきる「ヒッチキック」という技術が使われますが、脚が長い選手は着地距離を稼ぎやすいとか。ハードルでは脚の長さによるストライド調整がカギになるので、単に長ければ良いというものでもなく、リズムとの兼ね合いが重要とされています。

・水泳

水泳は腕のリーチ(肩幅や腕の長さ)が大事というイメージが強いですが、脚の長さもスタートやターン、キック力に影響します。壁を蹴る際、脚をグイッと伸ばせるのはかなりのアドバンテージですし、バタ足(キック)で大きな水流を作るにはそこそこの脚長や足のサイズが有利だとされます。

ただし、脚が長すぎると下半身が沈みやすくなったり、水の抵抗が大きくなったりというマイナス面も指摘されています。面白い例として、オリンピック金メダリストのマイケル・フェルプス選手は、身長に比べて腕が異様に長く、逆に脚があまり長くない体型だったのが水の抵抗を最小限にするのに貢献していたといわれています。

総合すると、トップスイマーには平均以上の身長・脚長の選手が多いものの、陸上ほど「脚の長さ=絶対的な成績向上」の公式にはならないようです。

・球技(サッカー・バレーボールなど)

サッカーではポジションによって求められる体格が違うのが面白いところ。ゴールキーパーやセンターバックなどの空中戦・リーチが重要なポジションは長身の選手が多い傾向にあり、欧州トップリーグのGK平均身長は190cm近くにもなるとか。

しかし、フォワードやミッドフィルダーは170cm台でも活躍している選手が少なくありません。アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手(約170cm)は、低い重心を活かしたキレのあるドリブルやボディバランスの良さで世界トップクラスになりました。

バレーボールでは、バスケ同様に高身長のほうがネット際でのスパイクやブロックで有利です。実際、各国代表のエースやセンターブロッカーは男子で約200cm、女子でも180cm前後が一般的。長い脚(および腕)はブロック数やスパイク到達点に直結するため、統計的にも脚長が重要視されています。

コーチ・スポーツ科学者の見解と研究事例

世界各国のコーチやスポーツ科学者も、身体特性とパフォーマンスの関係を丹念に研究しています。ここではアメリカ、オーストラリア、欧州の視点をざっくり紹介します。

・アメリカの視点

アメリカのスポーツ界では「高さ(長い脚)は才能の一部」という考えが根強く、「You can’t coach height(身長だけはコーチングでどうにもならない)」とよく言われます。バスケットボールでは特にこのフレーズが有名ですよね。

ただし、米国のスポーツ科学者たちは、ただ高さを重視するのではなく筋力や技術との相互作用をより重視する傾向もあります。たとえばNBAのフィジカルトレーナーは「長い脚によるリーチやストライドは強力だが、それを活かすには相応のパワーとコントロールが欠かせない」と指摘しています。

また、陸上短距離の研究では、高身長のスプリンターは低身長のスプリンターに比べ、後半の速度維持に優れる傾向がデータで示されています。これは長い脚によるストライド効率の恩恵が大きいのではないか、と分析されているそうです。

・オーストラリアの視点

オーストラリアはスポーツ科学が盛んな国として有名で、Australian Institute of Sport(AIS)などでエリート選手の身体データ(アンソロポメトリクス)を積極的に集めています。バスケットボールやバレーボール候補の選手をスカウティングするときは、身長や腕長、脚長を詳しく測って国際水準と比較しているそうです。

オーストラリアのスポーツ科学者ケビン・ノートン氏らの報告によると、オリンピック種目のメダリストには競技ごとに「理想的な身体プロファイル」があり、バスケやバレーにおいては脚が長い選手ほど国際大会での成功率が高いというデータが出ているとのこと。一方で、水泳の場合は脚が「めちゃくちゃ長い」よりも腕のリーチが決定的に効いてくるらしく、脚長比(身長に占める脚の長さの割合)はそこまで飛び抜けていないという指摘もあります。

オーストラリアのコーチ陣も「脚長は大きな利点だけど、それを生かすかどうかは競技や役割による」という考え方のようで、しっかり科学データを取り入れて種目適性を見極めています。

・欧州の視点

欧州でもスポーツ医学・科学の分野で「脚の長さとパフォーマンス」の研究が進んでいます。たとえばドイツスポーツ大学の調査では、サッカー選手のポジション別に体格を分析したところ、センターバックやゴールキーパーは他のポジションに比べて有意に脚が長い(身長が高い)傾向が認められました。一方で、攻撃的MFやウイングでは明確な相関は見られず、技術や戦術の影響が大きいかもしれないとのこと。

イギリスのスポーツ生理学者のレビューでは、長い四肢が有利に働く理由として「てこの原理(機械的なアドバンテージ)」と「ジャンプや投擲などにおける重心の高さ」が挙げられる一方で、「長い四肢の重量はエネルギーコストを増やす」というトレードオフもしっかり解説されています。

また、フランスの研究チーム(INSEP所属のスポーツ科学者など)がバスケットボール選手数百人のデータを解析したところ、やはり身長・脚長が長い選手ほど競技レベルが高い傾向が見られました。代表クラスはジュニアクラスに比べて脚長比が有意に高かったというのです。こうした研究結果を踏まえ、欧州の専門家たちも「脚が長いと確かにいろいろ有利だけど、競技特性によっては注意が必要」というスタンスで分析を深めています。

脚が長いことのデメリットと短い脚が有利な種目

ここまで見てきたように、「脚が長いのはいいことだらけ」に思えがちですが、実際には短い脚のほうがメリットを発揮する競技・場面も存在します。どんなスポーツで脚が短いメリットが現れるのか、例をいくつかピックアップしてみましょう。

・体操競技

体操といえば、小柄で手足が短い選手が多いですよね。これは、回転半径を小さくできる=慣性モーメントが小さくなるため、空中での高速回転や姿勢のコントロールがやりやすいという理由があります。

実際、世界のトップレベルの体操選手を見ると、男女ともに150~160cm台が多く、ジャンプ力とは別の意味で、コンパクトな体格が映える競技です。

・重量挙げ(ウエイトリフティング)

ウエイトリフティングも、短い四肢を活かせる代表的な競技です。バーベルを引き上げるとき、腕や脚が短いほうが「てこ」の原理で有利になり、同じ筋力でも大きな重量を持ち上げやすいとされています。

また、軽量級では身長が低く四肢が短いほどパワーウェイトレシオ(体重に対する筋力の比率)が良くなることもあり、トップ選手にはずんぐり体型の人が目立ちます。脚が短いとスクワットの可動域も小さくなるので、重いバーベルを持ち上げる効率がアップするんですね。

・モータースポーツ(カーレース)

カーレースのドライバーも意外と小柄で脚が短い選手が多いと言われています。コックピットに収まりやすいことや、ドライバー自身の軽量化(マシン全体の重量バランス)といった理由が大きいです。

F1などのトップレースでは、やはり長身だと車内スペースが狭くなるため設計上不利になることがあります。また、低身長ほど重心が下がり、マシン全体の重量配分を有利に調整しやすい面もあるのです。

・その他のケース

低身長由来の「重心の低さ」は格闘技でも有利に働きます。柔道やレスリングでは、重心が低くて踏ん張りが効きやすいと投げられにくかったり、崩されにくかったりしますよね。

また、スキーの回転系種目などでは、小柄な選手のほうが小回りが利きやすいといった説もあります。卓球やバドミントンなど、瞬発的な動きが細かく求められるスポーツの一部でも、「長身より小柄で脚が短いほうがすばしっこい動きができる」という指摘があるようです。

結局、脚が長いことのデメリットは「慣性モーメントが大きくなる」「余計なエネルギーが必要になる」といった部分に集約され、競技によっては短いほうが合理的に動きやすい場合もある、というわけです。

おわりに

今回は、脚の長さとスポーツパフォーマンスの相関について、世界中の研究や事例をざっくり整理しました。確かにバスケやバレーなどでは、長い脚(高身長)が強力な武器になり、トップ選手は軒並み大柄な傾向が顕著ですよね。しかし一方で、マラソンや体操、ウエイトリフティングなど、競技特性によっては脚が短いメリットが光る種目もはっきり存在します。

専門家の声を見ても、「脚の長さはあくまで身体的ポテンシャルの一部でしかなく、筋力や技術、戦術理解との組み合わせ次第で初めて武器になる」とされています。今後、各競技において「理想の体格プロポーション」がどのように研究・解明されていくのか、とても興味深いですよね。こうした知見が進めば、選手の発掘や育成プログラム、トレーニングメニューにもより科学的な根拠が得られるでしょう。

もしあなたがこれからどのスポーツをやろうか迷っているなら、自分の「脚の長さ」もひとつの参考にしてみるのもアリかもしれません。とはいえ、最後にものを言うのはやっぱり“努力と才能と継続力”なのかも…というのはどの世界でも変わらないようですね。

以上、脚の長さとスポーツパフォーマンスの関係をいろいろ見てきましたが、ぜひ自分自身や周りの選手の体格をちょっと観察しながら「どの競技に向いているんだろう?」と想像を巡らせてみてください。意外な発見があるかもしれませんよ!