こんにちは!今回は「子供の努力やモチベーション、そして遺伝との関係」について、スポーツの文脈を中心に掘り下げていきたいと思います。みなさんは、「努力」って環境や教育でほとんどが決まるものだと思いますか? それとも生まれつきの要素も大きいと感じますか? 実は行動遺伝学の研究が進むにつれ、「努力」や「自己制御(自制心)・意志力・動機づけ」などの非認知的特性にも、かなりはっきりとした遺伝的影響があることがわかってきているんです。この記事では、その詳しいデータやスポーツでの具体的な研究結果を、なるべくわかりやすくご紹介していきます。少し長いですが、最後まで読んでいただけると嬉しいです。

スポーツにおける子供の努力と遺伝要因

子供の「努力」特性と遺伝的影響

まずは、子供の「努力」特性に関する遺伝の影響について。行動遺伝学の研究では、双子を対象としたたくさんの調査から、自己制御や意志力、モチベーションなどの個人差が遺伝によって大きく説明できることが示唆されています。

例えば、自己制御の遺伝率に関して31の双子研究を統合したメタ分析では約60%という数字が報告されていて、性別や年齢による差は認められなかったそうです 。さらに、12歳児を対象にした大規模な双子研究では、教師による評価から割り出した自己制御能力の個人差の約69%、グリット(やり抜く力、粘り強さ)の約58%が遺伝要因で説明可能との結果が出ています 。イギリスの16歳双子研究では、グリット(特に粘り強く努力を続ける特性)の遺伝率が37%と有意に認められ、これはビッグファイブの「誠実性(勤勉性)」とかなり重なった遺伝的基盤を持つことが示唆されています 。別の研究(Tucker-Drobら)ではグリットの遺伝率が48%と推定され、そのうち約半分は誠実性と共通の遺伝的要因が関係していると報告されています 。

このように、子供の自己制御力や粘り強さには、ざっくり言えば中程度から高い遺伝的素因(およそ全体の4〜6割程度)が存在すると総括できるわけです 。もちろん環境の影響(育児法や教育環境など)も無視できませんが、同じ家に住んでいることによる共通環境だけでは説明できない個人差が大きいのも事実で、遺伝のインパクトは思った以上に大きいのだと示唆されています 。

スポーツにおける努力・継続性への遺伝要因

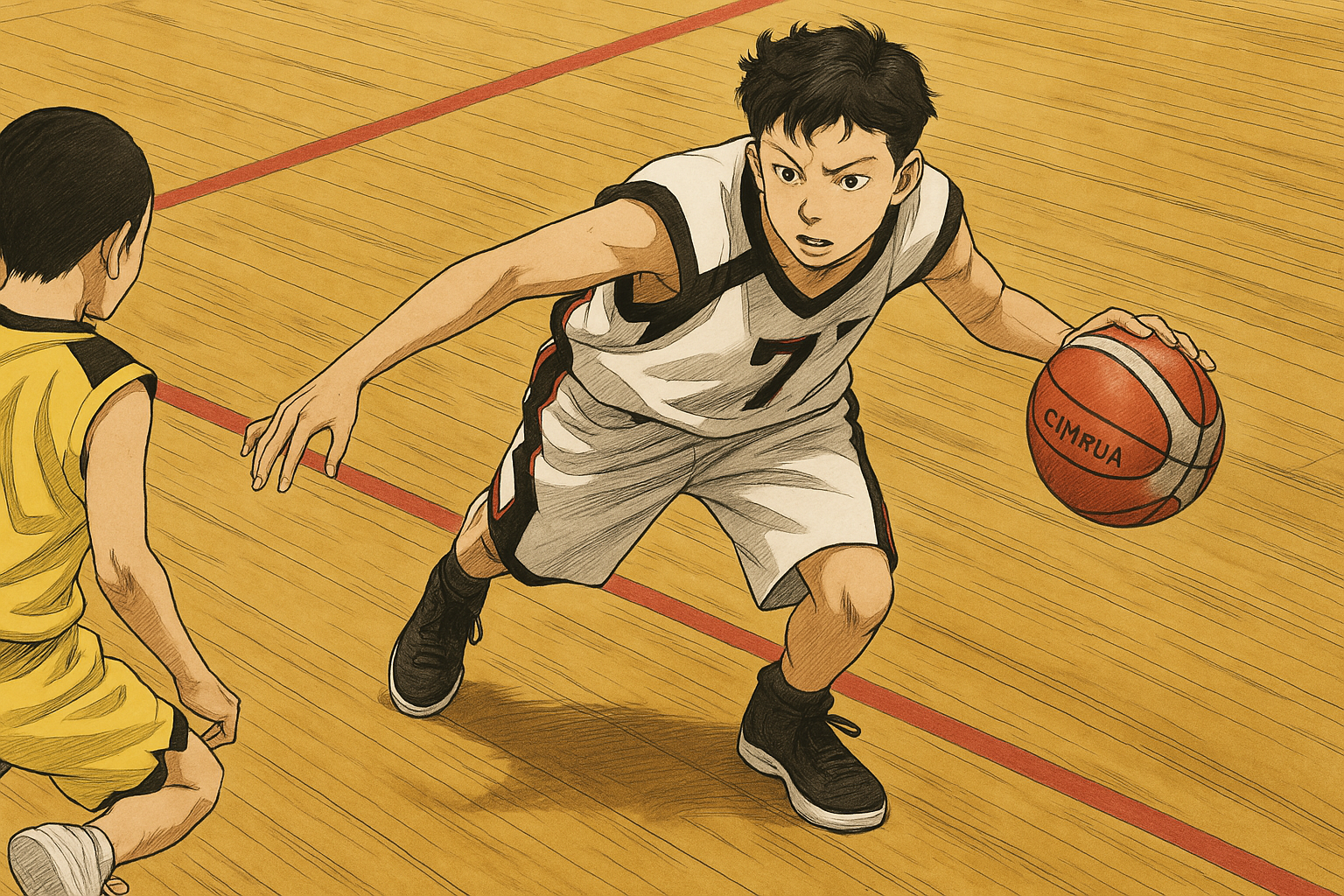

次に、スポーツにおける努力や継続性について見ていきましょう。スポーツの競技成績や上達には、筋力や持久力といった身体的能力だけではなく、メンタル面の強さやモチベーションの維持といった心理的側面も不可欠だと言われています 。実際、トップアスリートに関する研究では、競技成功の個人差の約66%が遺伝的要因によるもので、その中には筋力・持久力などの身体的特徴だけでなく「精神的な粘り強さ」といった心理特性も含まれると報告されているんです 。

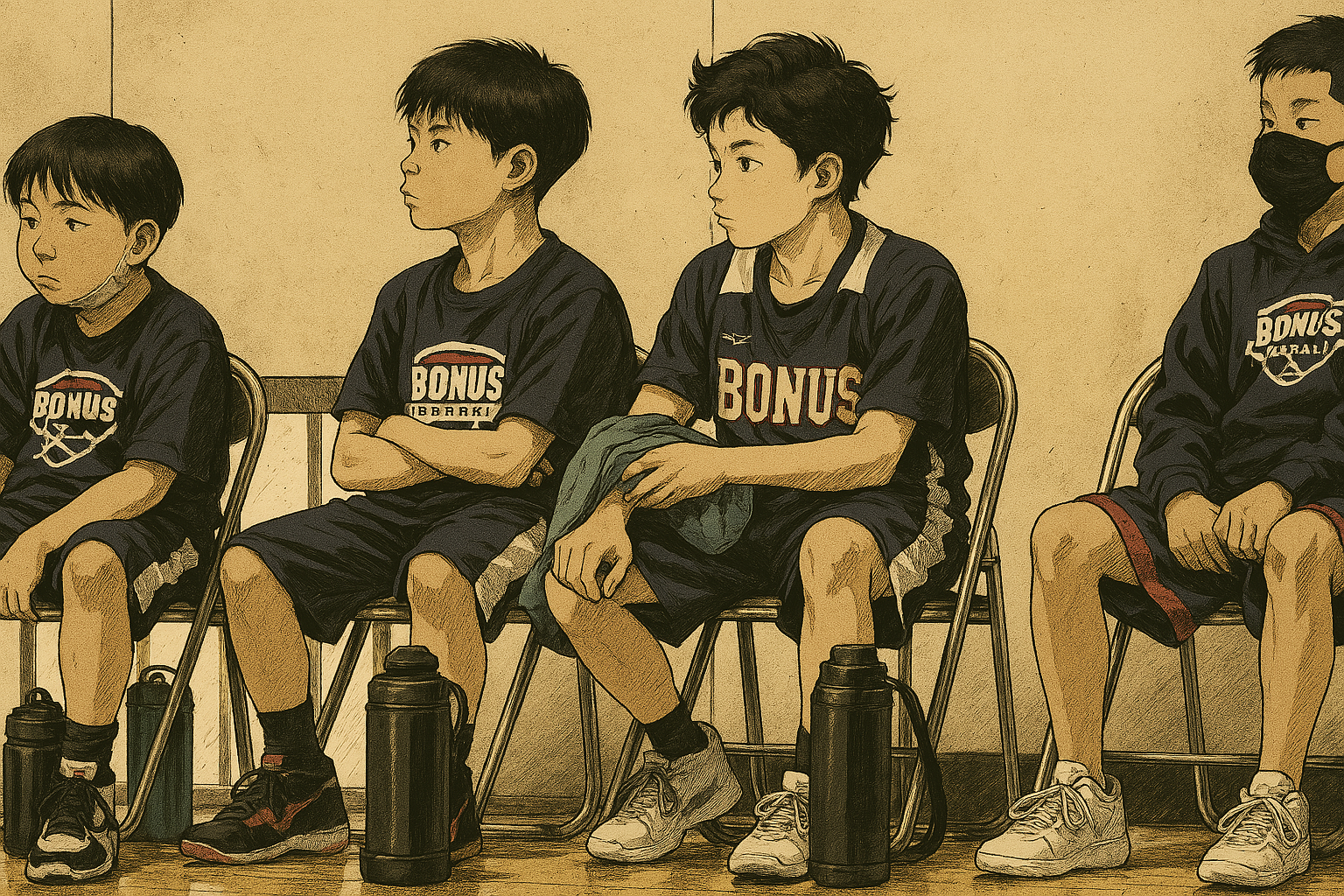

一方で、スポーツに取り組む「意欲」や練習の継続姿勢にも遺伝と環境の両方が関係していることがわかっています。とくに子供から青年期にかけては、成長につれて環境と遺伝のバランスが変化することが双子研究によって示されています。例えばオランダの双子を対象にした研究では、13〜16歳のスポーツ参加頻度の差は遺伝要因の寄与がほぼ0で、その代わり家族など共有環境の影響が約80%にも及ぶという結果が出ました 。これは思春期前半では、親の方針や周囲の支援といった環境要因が子供のスポーツへの関わり方を大きく左右することを意味します。

ところが17〜18歳(高校生年代)になると、遺伝要因の寄与は約36%、共有環境は約47%へと変化し、子供自身の生来の素質が影響を発揮し始めるようになります 。そして19〜20歳(成人段階)では、共有環境の影響はほぼゼロに近づき、遺伝要因が約85%と非常に大きくなることがわかっています 。つまり、幼少期〜思春期前半では親や家庭環境がどれだけスポーツに打ち込むかを左右するけれど、年齢が上がるにつれて遺伝的に決まった興味・意欲の差が表面化してくるんですね。フィンランドやオランダなど複数の国で行われた大規模調査でも、余暇運動やスポーツ習慣の遺伝率はおよそ30〜50%ほどと見積もられており 、「誰が継続的に運動をするか、しないか」には、生まれつきの嗜好や動機づけの違いが影響していると考えられているわけです。

興味深い点として、運動習慣そのものだけでなく、「運動を楽しめるか」「練習を面倒に感じるか」など、スポーツに対する態度にも遺伝的な素因があるそうです。成人の双子を対象にした研究では、運動習慣の遺伝率が約50%前後である一方、「運動を楽しいと感じにくい」(=モチベーション低下)といった態度面の傾向も40〜50%程度は遺伝に左右されるという報告があります 。これは、スポーツへの意欲や粘り強さが遺伝的に決まる部分を無視できないことを意味しています。もっとも、「遺伝的影響が強い=努力できるかどうかが生まれつき決定している」というわけではなく、特に成長期には適切な環境や指導で十分に補強・育成できるという指摘もあります。実際、遺伝素因が高い特性は逆に言えば「トレーニングによって効果的に伸ばせるターゲットにもなり得る」というわけです 。

努力・モチベーションに関わる特定の遺伝子研究

続いては、具体的な遺伝子レベルの話です。近年の分子遺伝学的研究によって、ドーパミン神経系をはじめとしたいくつかの遺伝子多型が、モチベーションや自己制御力を通してスポーツにおける努力へ影響を与える可能性が見えてきています。ご存じの方もいるかもしれませんが、ドーパミンは「やる気」や「報酬系」に深く関わる神経伝達物質です。そのため、関連遺伝子のわずかな違いが、意欲や集中力、ストレス耐性などに影響を及ぼすことがあります 。

具体的には、COMT遺伝子のVal158Met多型(ドーパミン分解酵素の活性に関わる)やBDNF遺伝子のVal66Met多型(脳由来神経栄養因子に関与)は、集中力やストレス耐性、誠実性(まじめさ)との関連が指摘されており、スポーツのパフォーマンス向上にプラスに働く可能性があるとのこと 。武道などの競技者を対象にした研究でも、これらの遺伝子型がメンタル面に違いをもたらすという報告が存在しています 。

さらに、ドーパミン受容体遺伝子(DRD2やDRD4など)の多型も人のリスク志向や新奇追求傾向、ストレス反応性、粘り強さなどの気質に影響すると言われています 。中でもDRD4遺伝子の7リピート(いわゆる「ロング」アレル)を持つと、新しいものを好む「新奇追求型」の気質になりやすく、衝動的で飽きっぽい傾向が出やすいため、長期的な練習の継続にはマイナスに働く可能性があるとか。一方で、同じDRD4遺伝子でも別の多型を対象にした研究では、格闘技の選手において特定の遺伝子型を持つグループがより高い「誠実性」(勤勉・計画的な性格傾向)を示したとのデータも報告されています 。誠実性が高い選手は練習を怠らず計画的に取り組む傾向がありますから、ある意味、遺伝子型がスポーツにおける努力特性と結びついた一例ですよね。

このように、モチベーションや自己制御力に関わる遺伝子は多数存在し、それぞれの効果は小さいものの、積み重なることで子供の「努力しやすさ」や「粘り強さ」に影響を与えていると考えられます 。現在は、欧米の研究機関が双子データとゲノム解析を組み合わせて、グリットや自己制御を左右するポリジェニック(複数遺伝子の総合的効果)なメカニズムの解明を進めているところ。将来的には、特定の遺伝的特徴を持つ子供に対してどんな動機づけ支援策が効果的か、より具体的な指針が示されるかもしれません。

まとめ

ここまで見てきたように、欧米諸国(米英独など)で進められている行動遺伝学の研究によって、子供の努力する力――つまり自己制御・意志力・動機づけなど――には明らかに遺伝的影響が存在することがわかっています。双子研究のデータからは、これら非認知的スキルの個人差のうち、およそ半分くらいが生まれ持った素質によって説明できる というのが大まかな結論。そして、年齢が上がるほど相対的に遺伝の割合が大きくなる傾向がある点も興味深いですよね 。

スポーツの世界では、身体能力だけでなく、練習をサボらずやり抜く力やモチベーションの維持が競技力向上に欠かせません 。こうした要素もまた、遺伝による素因の影響を多かれ少なかれ受けているというわけです。ただし、「遺伝=すべてが最初から決まっている」という決定論ではありません。あくまで遺伝は可能性の“下地”を提供しているにすぎず、適切な環境や指導次第で大きく伸ばせる部分もあるのです。実際、遺伝的にはあまり有利でないと思われる子供でも、上手なコーチングや周りからの励ましによって高い自己制御力や意欲を発揮することができる事例は多数報告されています。

つまり、遺伝研究の結果が教えてくれるのは「生まれつきだからどうしようもない」という話ではなく、むしろ「一人ひとりの先天的な特性に応じた育成方法やトレーニングがあるはず」ということなんです 。双子研究や分子遺伝学がさらに発展すれば、努力や動機づけに関わる遺伝と環境の相互作用はもっと鮮明に解明されていくでしょう。そうなれば、スポーツ教育の現場でも、子供一人ひとりの資質を最大限に引き出すためのエビデンスに基づいた支援策がますます充実していくはず。今後の研究の進展に、ぜひ期待したいところですね。