みなさん、こんにちは!今回は「ゴールデンエイジ理論」という、子どもの運動スキル習得に関する考え方をテーマに、欧米の学術研究を踏まえてじっくりと見ていきたいと思います。日本のスポーツ指導現場でも耳にする機会の多いこの理論、実は学術的には賛否が分かれているんです。どのような背景があるのか、そして実際に欧米の研究ではどんなデータが示されているのか――。少し長めですが、ぜひ最後までお付き合いください。

スポーツにおける「ゴールデンエイジ理論」の信憑性:欧米の学術研究に基づく検証

ゴールデンエイジ理論とは何か

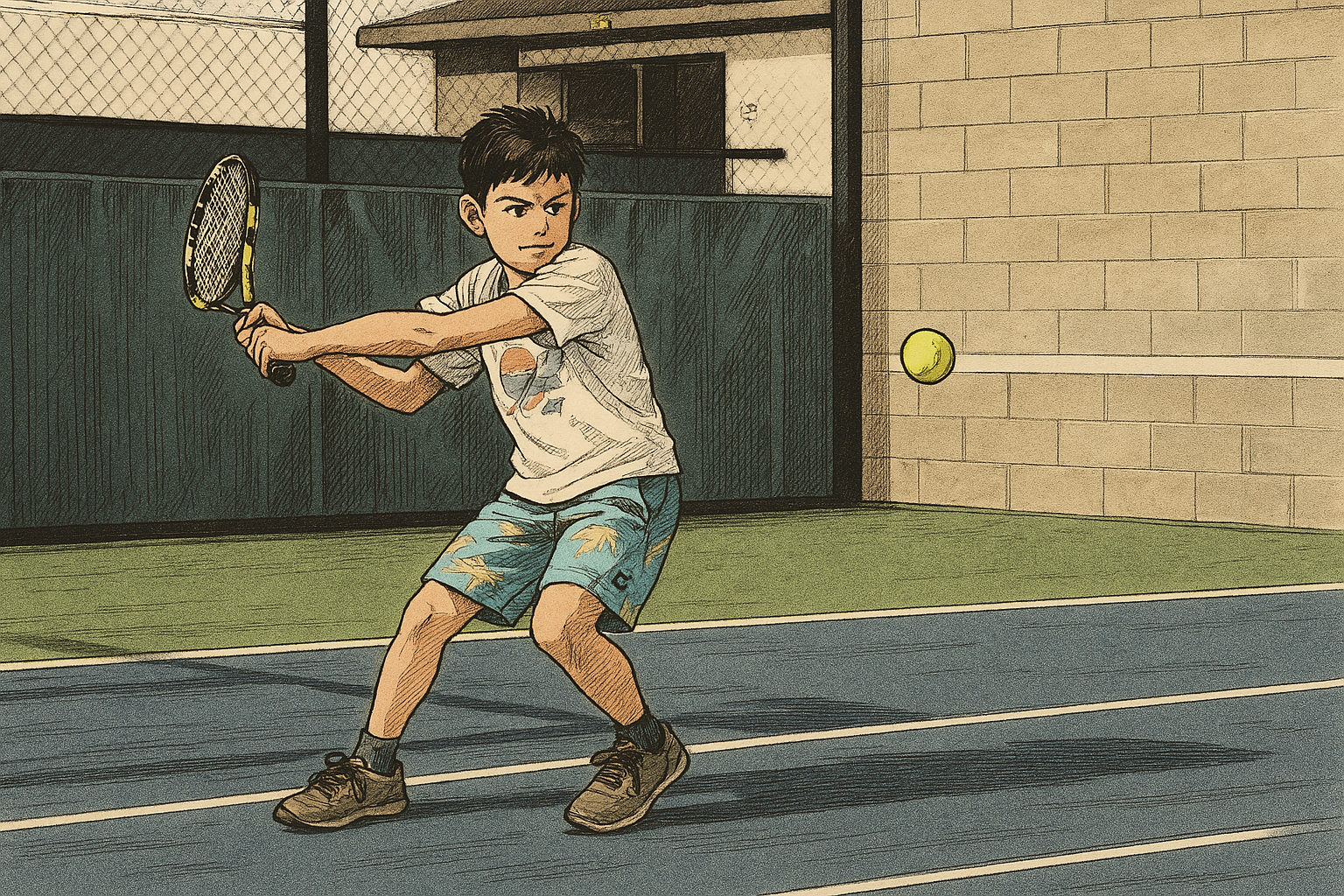

まずはゴールデンエイジ理論のおさらいから。これは主に小学校中高学年から思春期前(おおよそ6~12歳前後)の期間に、運動スキルの習得能力が飛躍的に高まるという考え方です。理由としては、この時期の神経系発達が著しく、脳の可塑性(新しい情報や動作パターンを取り込みやすい柔軟性)が高いため――とよく説明されています 。

日本では「ゴールデンエイジのうちに身につけた技術は一生忘れない」「この時期を逃したら、もうあとから取り返せない」というような言説を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。乳幼児期は確かに脳の可塑性が最も高い反面、身体の発達が未熟なので高度な技能習得には不向き。一方、児童期は身体的なレディネスが整い始め、それでいて脳がまだ柔軟性を保っている“絶好期”だと言われるわけです 。端的に言えば「小学生くらいの年代こそ、スポーツ技能上達の“特別な窓”だ」という理論がゴールデンエイジ理論だということですね。

欧米における育成モデルとゴールデンエイジ

このような「思春期前こそがチャンス」という考え方は、欧米でも「敏感期(Sensitive Period)」や「トレーニングの窓(Window of Trainability)」として取り入れられてきました。例えばカナダ発の長期アスリート育成モデル(LTAD)では、スポーツに必要な能力を柔軟性・スピード・スキル・持久力・筋力の5つに分類し、男女それぞれの発育段階に応じて「ここで伸ばすと効率がいい時期」を提示しています 。ただし、このモデルでは敏感期は「効果が高い時期」であって、仮にそこを逃しても無意味になるわけではないという位置付けなんです 。

ところが、一部の指導者はこれを「臨界期(Critical Period)」と混同し、「そのタイミングを逃したらもう上達しない」と極端に解釈してしまうケースがあります 。また米国やカナダのスポーツ界でも「ゴールデンエイジ」の概念はよく使われていて、たとえば米国ホッケー連盟では9~10歳を「モータースキル発達のゴールデンエイジ」と呼び、基本技術習得に一番力を入れるよう推奨しているんですね 。カナダのスケート連盟でも8~12歳を「スキルトレーニングに最適な敏感期」と位置付けています 。

ただ、欧米の指導現場も「だいたい6~12歳がゴールデンエイジ」という大枠は共有しつつも、男女の発育差などを考慮して若干異なる設定をすることもあるようです 。要するに、思春期前の児童期を「技能習得の重要な段階」ととらえる考え方は日本だけでなく欧米にも存在していますが、その捉え方には幅があるということですね。

学術的な検証:ゴールデンエイジ理論のエビデンス

さて、ここからが本題。「ゴールデンエイジ理論は本当に正しいの?」という疑問について、欧米の研究成果を中心に掘り下げていきましょう。

結論を先に言うと、学術研究の観点ではゴールデンエイジ理論を強く裏付ける証拠は見当たりません。むしろ懐疑的な見解が優勢なんです。科学文献を探してみると、「ゴールデンエイジ」という言葉そのものがほとんど使われておらず、理論の根拠になるような実証データもかなり限られています 。一部研究者は、科学的裏付けが薄いまま語り継がれた結果、「コーチ間で広まったニューロミス(神経神話)」ではないか、と指摘しているほどです 。

代表的な研究や知見

- ゴールデンエイジ優位の証拠は観察上の錯覚?

しばしば引用されるHirtzとStarosta(2002)の研究は、8~15歳の縦断的データに基づき「思春期前は協調能力のトレーニング効果が特に高い」と主張しました。しかし、これは年齢とともに技能が向上するのは当然で、学習初期の上達曲線が急峻になるのもよくあるパターンなのに、それを「思春期前が最適期」と断定してしまっただけでは?と批判されています 。つまり、エビデンスとしては不十分だということなんですね 。 - 子どもと大人の直接比較研究

本当に子どもの方が学習能力が高いなら、大人よりもグングン上達するはずですよね。そこで、同じ課題を子どもと成人が練習したらどうなるのか、という実験がいくつか行われています。代表例の一つに「非利き手でのダーツ投げ習得テスト」があります 。10歳児、18歳の若者、40歳の成人を集め、事前の熟練度をそろえてから2日間で合計200投を行わせた結果、どのグループも命中誤差の改善度や学習曲線の傾きに有意差はなく、10歳児が特別速く伸びるわけではなかったんです 。しかも10歳児は個人差が大きく、平均では大人と同程度の伸び率。研究者らは「過去の子ども優位説は、初期熟練度や条件の統制不足による“見かけ上の産物”かもしれない」と述べています 。 - 他の年齢比較実験の知見

ダーツ投げやジャグリング(お手玉)、綱渡り(スラックライン)のバランス習得など、いろいろな実験で子どもと大人を比較した研究が報告されていますが、総じて「子どもの方が速く上達する」という結果は得られていません 。むしろ大人の方が短時間でコツをつかんだり、ゴールデンエイジと言われる年齢層が一番習熟度が低かったりする例もあるくらいです 。ここでも「8~12歳が特別に有利」という仮説は立証されていないわけですね。 - 年齢と学習効果の再検証

中には「子どもの伸び率が最も大きい」という研究もあるにはあります。たとえばJanacsekら(2012)の研究。ところが著者自身、「子どもは初期の反応が遅いから、単に伸びしろが大きかっただけでは?」と議論しています 。実際、初期能力の差を統計的に補正したLukács & Kemény(2015)の研究では、10代半ばや成人の方が子どもよりも学習効果が高かったんです 。つまり、いろいろな研究を総合すると「7~12歳だけが特別に運動スキルを獲得しやすい」という明確な根拠は見当たらない、というのが実際のところといえます 。

エリート選手の育成と敏感期の関係

ゴールデンエイジ理論に関して、もう一つよく話題になるのが「一流選手になるには幼少期から専門的な練習を始めるべき」という通説。その真偽はどうなのでしょうか?

メタ分析を含むスポーツ科学の研究では、エリート選手とそうでない選手を比較しても、競技を始める年齢に有意差がみられないことが分かっています 。トップレベルに達したアスリートほど幼い頃から競技を始めていた……というのは、実はあまり裏付けがないんです 。

もっとも、体操など10代前半で世界的タイトルを取るような種目では、思春期以降の体格変化が不利に働きやすいなどの競技特性があるため、どうしても早期トレーニングが重視されがち。しかしそれは「脳の学習能力の窓」によるものとは限りません。一方、サッカーやバスケットボールなど大多数のスポーツでは、思春期以降もどんどん技術や戦術理解が伸びます。欧米の育成では、幼少期や児童期に単一競技ばかりやらせるのではなく、さまざまなスポーツや遊びを経験させる「スポーツサンプリング」を推奨する流れも一般的になっています 。ゴールデンエイジを唯一絶対の期間とみなし、そこにすべてを注ぎ込む必要はない、という考え方ですね。

まとめ:理論の評価と今後の視点

こうして見てくると、日本では広く浸透してきたゴールデンエイジ理論ですが、欧米の学術的エビデンスをふまえると信憑性はそれほど高くないと言えそうです。もちろん、思春期前後に何らかの「敏感期」が存在する可能性は否定されていませんが、それを過度に強調したり絶対視したりするのは危険だというのが、最新の研究動向では主流です。要するに、「子どもの方が無条件で学習能力が高い」というシンプルな図式は、どうやら成立しないということなんですね 。

過去のレビューでも「特定の敏感期に鍛えなければ将来能力が頭打ちになる」という説を裏付ける根拠は見つからなかったと結論づけられています 。最近では「特定の敏感期にとらわれすぎるのはむしろ危険」という提言もあるほど 。ただし、だからといって児童期の経験が将来に影響を与えないわけではありません。

神経系の発達が盛んな時期に、さまざまなスポーツ体験や基礎的な動きを身につけることは、確かに大切。幅広い動きのレパートリーが後年の専門トレーニングをスムーズにし、運動神経の土台を築くことにもつながります。その意味では、ゴールデンエイジ理論が「児童期の運動体験は重要」と示唆している点については、一定の意味があると言えそうです。ただし「この年代を逃せばもう取り返しがつかない」という極論は、実証的には支持されていないのも事実。そこは科学的根拠に基づき、長期的な視野で育成プログラムを組むことが大切ですね 。

欧米でも、日本でも、思春期前の子どもに適切な運動機会や指導を与える必要性は引き続き指摘されており、今後もエビデンスを踏まえた育成モデルの検討がますます進むでしょう。ゴールデンエイジはあくまで一つの概念であり、子どもたちの発達過程は実に個人差が大きいもの。最終的には、一人ひとりの成長ペースを見極め、柔軟に指導していくことが、長い目で見ても競技力を高める近道だと言えるのではないでしょうか。

少々ボリューミーになりましたが、今回は「ゴールデンエイジ理論」の実態と欧米の学術研究による検証についてご紹介しました。皆さんが日頃スポーツに取り組むうえで、“年齢”をどう捉えるかのヒントになれば幸いです。それではまた、次回の投稿でお会いしましょう!