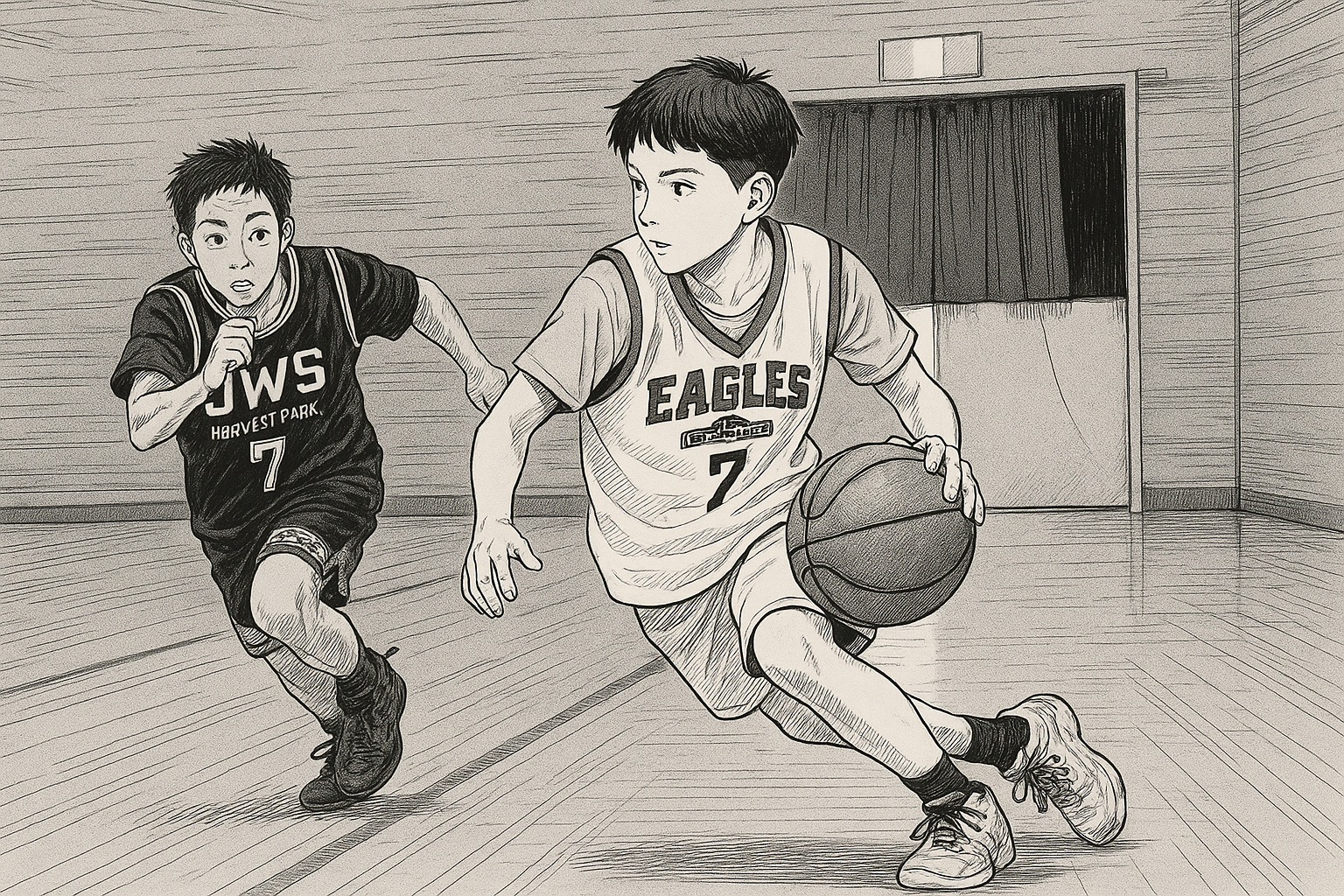

バスケットボールにおいて、相手ディフェンダーを抜き去るための一歩目の速さ(ファーストステップ)は極めて重要です。実際、ボストン・セルティックスの元ストレングスコーチであるウォルター・ノートンJr.は「最初の2歩で相手を出し抜けなければ、その先も抜けられない」と述べており、ファーストステップの優劣が攻防の勝敗を左右すると言われます。この記事では、欧米の研究論文や指導現場の情報をもとに、成長期(小学生〜高校生)の選手を対象としたファーストステップ向上トレーニングについて、研究的知見と実践的メニューの両面からまとめます。

ファーストステップの速さに関連する身体的要素

ファーストステップの速さを決定する主な身体要素には、以下のようなものがあります。

- 筋力・パワー(特に下半身)

瞬時に強い一歩を踏み出すには、下半身の筋力とパワーが欠かせません。ディフェンスを振り切る最初の一歩では、自分の体を前方に押し出すために地面に強い力を加える必要があります。特に地面反力を迅速かつ大きく発揮する能力(Rate of Force Development; RFD)は重要で、地面に加える力が速いほど加速力も高まります。実際、筋力は俊敏性やスピードと強い相関があり、ある報告では運動能力の70%程度のバラツキが筋力差で説明できるともされています。つまり筋力(特に脚部や体幹の筋力)の向上がファーストステップの加速力向上の土台となります。 - 加速力・水平出力

ファーストステップは短距離の加速動作であり、最大速度そのものより初速から数歩でトップスピードに近づく能力が重視されます。瞬発的な加速には、前方向への水平な力の発揮がポイントとなります。特に水平方向の筋力発揮(地面を後方へ押す力)が重要で、垂直跳びの能力だけでなく前向きに飛び出す力を鍛えることがファーストステップの鋭さにつながります。 - 反応速度(リアクションタイム)

オフェンスでドライブに入る際、ディフェンスの動きやコーチの合図に反応して即座に動き出す能力も一歩目の速さに寄与します。俊敏性には認知・判断の要素も含まれており、視覚や音の刺激に対する反応の速さが動き出しのタイミングを左右します。優れた選手は相手のわずかな隙を瞬時に察知し、一歩目を切り出す反応速度を持っています。 - 身体テクニック(加速メカニクス)

筋力があっても効率的なフォームで力を伝えなければ最大の効果は得られません。ファーストステップでは身体を前傾させ、足首・膝・股関節の三関節をフルに伸展(トリプルエクステンション)して地面を強く蹴ることが重要です。また、踏み出す脚の膝をしっかり前方に駆動し、爪先を上げた(背屈した)足で地面をとらえることで推進力をロスなく前方移動に繋げられます。これらのフォーム要素を身につけると、筋力を効率よくスピードに変換でき、一歩目の推進力が向上します。

以上のように、ファーストステップの速さには筋力(特に下半身の爆発的筋力)、瞬発的な加速力(水平への力発揮能力)、刺激への反応速度、そして正しいフォームが関与します。次節では、これらを鍛えるために有効とされるトレーニング手法を研究知見に基づいて紹介します。

欧米の研究論文に基づく有効なトレーニングアプローチ

欧米のスポーツ科学研究から、ファーストステップの俊敏性・加速力向上に有効と認められているトレーニングアプローチをいくつか紹介します。

- プライオメトリクス(跳躍トレーニング)

プライオメトリクスは俊敏性や機敏さを高める有力な方法として広く認識されています。ジャンプ系のトレーニング(垂直跳びや前方への連続跳びなど)は瞬発力を高め、バスケットボール選手の敏捷性指標を向上させることが数々の研究で示されています。例えば、若年層バスケット選手を対象にした研究では、プライオメトリクスを行ったグループで敏捷性テスト(505やTテストなど)の有意な改善が見られています。ジャンプ動作による短縮伸張サイクルの活用は筋の弾性エネルギーを引き出し、瞬発的な一歩目の推進力を高める効果があります。

- スプリント&アジリティ(SAQ)トレーニング

短距離スプリントやラダー・シャトルランなどの敏捷性ドリルは、初速の向上や方向転換の俊敏性に効果的です。5~10m程度の短いダッシュを繰り返すトレーニングや、ラダードリル・ミニハードルドリルによる足の回転速度向上は、一歩目の加速力を高めることが示唆されています。ある研究では、ラダードリルと反復スプリントを組み合わせたトレーニングによって、敏捷性とスピードの両方に有意な効果が確認されています。これは、素早い足さばきと神経系の活性化によって、起動直後の加速が鋭くなるためと考えられます。 - 筋力トレーニング

筋力自体の向上も、長期的に見て初速を伸ばす重要な手段です。特に下半身および体幹の筋力強化は、各ステップで発揮できる力の土台を底上げします。研究では、筋力の向上がそのままスプリント走や方向転換速度の向上につながることが報告されています。例えばスクワットやランジなどのウェイトトレーニング、プライオメトリクスと筋力を組み合わせたトレーニング(コンプレックス・トレーニングなど)は、筋出力を高めファーストステップのパワー増強に寄与します。また、レジスタンスバンドや加重ベストを用いた抵抗スプリントも筋力・パワーアップと加速力向上のためにS&Cコーチによって広く活用されています。

- レジステッド&アシスティッド・スプリント

抵抗をかけたダッシュ(レジステッドスプリント)は、一歩目の爆発力と加速力を鍛える方法として有効です。パラシュート走、ソリ(重りを載せたソリを押す/引く)、坂道ダッシュなどは体に負荷をかけ、身体により多くの筋線維を迅速に動員させることでスプリント能力の向上を狙います。一方、下り坂やトレーニングチューブを用いたアシスティッドスプリント(わずかに体を引っ張ってもらう)は高い歩頻での動きを体に覚えさせ、神経系に刺激を与えます。ただし抵抗や補助の強度が大きすぎるとフォームが崩れる恐れがあるため、抵抗は適度に(スプリント距離は40m未満、1回のセット本数も5本以内等)管理し、正しいフォームで行うことが重要です。適切に用いれば、これら特殊スプリントは初速の鋭さと加速力を確実に改善するとされています。 - リアクション(反応)トレーニング

敏捷性には反射的な反応速度も関与するため、ランダムな合図や視覚刺激に反応して動き出す練習も有効です。欧米のトレーニングでは、たとえばボールドロップドリル(コーチがテニスボール等を落とし、2バウンド目までに追いつく)、4方向コーンドリル(合図された方向のコーンへ全力ダッシュ)、リアクションスプリント(音やビジュアル信号でスタートする短距離ダッシュ)などが取り入れられています。これらは反応の遅れを縮め、あらゆる方向への初動加速を高める効果があり、実際の試合でも一瞬の判断で素早く一歩目を出す能力向上に繋がります。

以上のように、研究に基づいてプライオメトリクス、スプリント系ドリル、筋力トレーニング、抵抗スプリント、反応ドリルといったアプローチがファーストステップの改善に有効であることが示唆されています。次に、具体的に欧米のコーチや育成機関が推奨するトレーニングメニュー例を紹介します。

欧米の指導現場で実践される具体的トレーニングメニュー

アメリカやヨーロッパのバスケットボール育成現場では、上記の研究知見を踏まえた様々なドリルが日々の練習に取り入れられています。以下に、ファーストステップの速さ向上に特に有効とされる代表的なトレーニング例を表形式で示します。

| トレーニング例 | 目的・効果 | 実施上のポイント(留意点) |

|---|---|---|

| 片脚ブロードジャンプ (シングルレッグ前方跳び) | 片脚での水平爆発力を向上させ、一歩目での地面への推進力発揮を強化する。より、水平方向への力の出力とRFD向上に効果。特にドライブ動作で必要な片脚での踏み込み力を高める。 | 着地の衝撃を両脚でしっかり吸収し、バランスを保つ。慣れてきたら連続ジャンプ(2連続・3連続)に発展させ、地面接地時間の短縮を図るとさらに効果的。小学生では距離よりフォーム重視、中高生では距離を伸ばして挑戦させる。 |

| ミニハードル連続ステップ (ミニハードルドリル) | ハードルを用いて足の回転速度(ストライド頻度)と素早い重心移動を訓練する。小刻みなステップにより一歩目の反復速度を上げ、俊敏な足さばきを養う。ミニハードルは高速ピッチ走法を促し加速力を高める。 | ハードルは低め(15〜30cm程度)を10台ほど、間隔は約90cm間隔にセット。1歩1歩を素早く刻み、かかとを地面につけずにリズミカルに駆け抜ける。腕振りも90度に保ちコンパクトに振る。年齢に応じ、ハードル間隔や本数を調整し無理のないフォームで行う。 |

| リアクションスプリント (ボールドロップやコーンドリル) | 反応速度と初動の切り出しを鍛える。予測不能な合図への素早い対応能力を高め、実戦での「出遅れ」を防ぐ狙い。反応ドリルは反応時間を短縮しあらゆる方向への加速力を高める。 | ボールドロップではコーチが2〜3m先でボールを落とし、ワンバウンドでキャッチさせる。4方向コーンドリルではプレイヤー中央立ち、指示された方向へ全力ダッシュし素早く戻る。待ち時間を長くとりすぎない(集中力を維持するため休息は短めに、ただし疲労で反応が鈍らない程度に)。安全のため周囲の障害物を排除する。 |

| 抵抗付きスタートダッシュ (レジステッドスタート) | 一歩目の力強さと加速力を向上させる。バンドや重りによる抵抗で筋出力を高め、無抵抗時の加速力を上げる狙い。抵抗スプリントは初速の爆発力を強化するためS&Cコーチが広く活用している。 | パートナーにチューブで軽く後ろから引いてもらう、またはソリ(重り10~20kg程度)を引いて5~10mダッシュ。フォーム維持できる範囲の負荷に留め(重すぎるとフォーム崩壊)、1本ごとに十分休息を取る。各ダッシュ後には抵抗なしスプリントも行い、得たパワーを実際の動きに結びつける。 |

| ウォールドリル&ハーフニーリングスタート (壁押しドリル&片膝立ちスタート) | スプリントの正しい姿勢とメカニクスを身につけるフォーム練習。壁押しで前傾姿勢と全身の一直線フォームを体得し、片膝スタートで初動時の理想的なシンアングル(胫骨の前傾角度)と膝駆動を習慣づける。 | ウォールドリル:壁に両手をつき、身体を斜め一直線に保つ。片脚ずつ膝を勢いよく前に出し(爪先は上向きに)、壁を押す力で体を支える。ハーフニーリング:片膝立ちの姿勢から前脚に体重を乗せ、合図で素早くスタートダッシュ。いずれも背中が反らないよう注意し、足首・膝・股関節の同時伸展(トリプルエクステンション)を意識する。 |

上記のトレーニングは欧米のコーチ陣が推奨する実践メニューであり、プロの現場から育成年代まで幅広く取り入れられています。プライオメトリクス系のジャンプドリルから、ミニハードルやラダーを使ったフットワーク強化、反応ドリル、抵抗付きダッシュ、フォーム習得ドリルまで、多角的に組み合わせることでファーストステップの総合的な改善が期待できます。

年齢や発達段階に応じた注意点と負荷調整

成長期のアスリートにトレーニングを課す際には、年齢や発育段階に応じた配慮と負荷調整が重要です。小学生から高校生まで、それぞれの段階で適切なトレーニング強度・内容を選ぶ必要があります。

- プレ・ピーク(小学生前半~中学前年齢)

おおよそ12歳前後まで(第二次性徴前)の時期は、神経系の発達によるスピード・敏捷性向上の「ゴールデンエイジ」とされています。特に骨年齢がピーク身長速度(PHV)に達する前の段階では、高速な動きやコーディネーショントレーニングに対する適応が高く、神経系の発達を促すスプリントやプライオメトリクスを積極的に導入すると効果的と報告されています。この年代ではフォーム習得と多様な運動体験を重視し、負荷は自重や軽い抵抗(ミニハードルやラダーなど)に留めます。遊びの要素を取り入れ、子供が楽しみながら俊敏性を養えるよう配慮します。また、過度な重量や反復による関節への負担を避け、成長板へのストレスに注意します。 - 思春期前後(中学生~高校初期)

思春期に入り急激な身長・体重増加(PHV前後)を迎えると、一時的に運動の調整が難しくなる「アドレッセントスランプ」が見られることがあります。この時期(男子で13~15歳、女子で11~13歳頃)には、骨格の変化に対処するため基本フォームの再確認や柔軟性維持に注力します。一方で、PHVの約1年後から筋量が増大し筋力が飛躍的に向上する第二のゴールデン期が訪れます。男子では14~15歳以降、女子では12~13歳以降に当たり、この時期には徐々に抵抗負荷を高めたトレーニング(筋力トレーニングや高強度プライオメトリクス)を取り入れることで、増大した筋力を俊敏性に結びつけることができます。ただし、急激な負荷増大は怪我のリスクとなるため、段階的に負荷を上げる漸進性の原則を守ります。例えば、中学生の段階では最初は自重スクワットや小さい段差でのジャンプから始め、高校生でウエイトトレーニングや本格的なプライオメトリクス(ボックスジャンプやデプスジャンプなど)に移行するといった流れが望ましいでしょう。 - 高校生以上(後期思春期)

身体的にほぼ大人に近づく高校生後半には、高度なトレーニングも可能になります。筋力も向上し、筋力に裏付けされたパワー系トレーニング(オリンピックリフティング的動作や、重めのメディシンボール投擲、高度なジャンプトレーニング)が適切なコーチングの下であれば導入できます。この段階では質の高いトレーニングと十分な休養のバランスを意識し、オーバートレーニングを避けます。また、高校生年代でも成長は続いているため、可動域を保つストレッチや身体のケア(アイシングやマッサージ)を行い、怪我の予防に努めます。 - 安全管理と指導体制

どの年齢層でも共通して、専門知識を持った指導者の監督の下でトレーニングを行うことが重要です。欧米のポジションスタンドでは、適切に指導・計画されたレジスタンストレーニングやプライオメトリクスは少年期でも安全かつ有益であると結論づけています。むしろ、子どもの頃から基本的な動作スキルを身につけておくことで将来的な怪我リスクを減らし、パフォーマンス向上に役立つとされています。そのため、日本でも成長期の選手に対しては「小さな大人扱いせず」発育発達に即した計画を立てつつ、科学的エビデンスに基づいたトレーニングを積極的に活用していくことが望まれます。

以上、ファーストステップの速さを向上させるトレーニング方法について、身体的要素、研究に基づく手法、現場の具体例、年齢に応じた留意点の観点からまとめました。成長期の選手においては、適切な時期に適切なトレーニング刺激を与えることが重要であり、基礎的なフォーム習得から高度なパワートレーニングまで段階的に発展させることで、安全かつ効果的に一歩目のスピードを高めることができます。日々の練習に科学的知見を活かしたメニューを取り入れ、将来的な競技力向上につなげていきましょう。

参考文献・情報源:本回答では、米国のスポーツトレーニング専門サイト(STACK、Overtime Athletes等)や国際トレーニング団体(NSCA、ISSA)の記事、ならびに最新の研究論文(バスケットボール選手の敏捷性向上に関する系統的レビュー)等を参照し、エビデンスに基づく情報を引用・整理しました。また、各種ドリル例は欧米の指導現場で実際に推奨されている方法を取り上げています。