はじめに

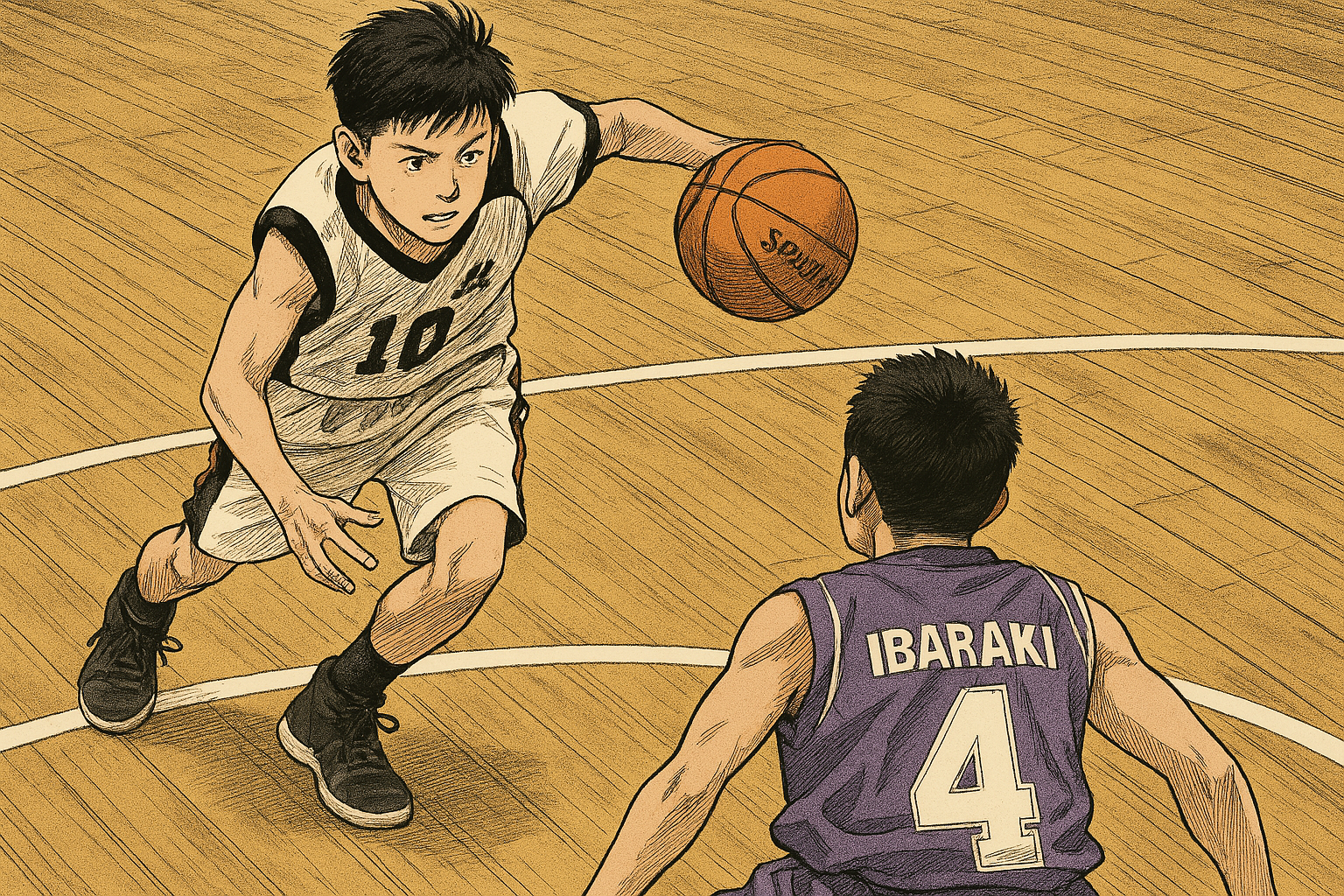

バスケットボールをプレーしている小中高生のみなさん、そして指導に関わる方々、こんにちは。今回は、パワーやスピード、身長や体重といった身体的なアドバンテージがあまりない選手たちが、チームのレギュラー(先発)をつかむにはどうしたらいいか、世界の強豪国の事例をもとに考えてみたいと思います。

アメリカやヨーロッパの育成哲学、そしてさまざまな地域の指導法を参考にしながら、身体能力で劣る選手たちが大切にすべき要素を整理していきましょう。各国が重視するトレーニング手法や哲学、評価基準の違い、さらに「身体的サイズ以外の評価ポイント」や「非・身体能力系プレイヤーの成功例」にも注目していきます。最後に、各国のアプローチを比較しやすいよう表形式でまとめましたので、そちらも参考にしてみてください。

身体能力を補うために求められる能力

身体的なハンデを抱える選手がコート上で活躍し、レギュラーを勝ち取るためには「走る・跳ぶ」だけでは足りません。ここ数年、世界のバスケットシーンでは「身体能力依存」よりも「戦術眼・判断力重視」へシフトしているとも言われています。では、具体的にどのような能力がカギになるのでしょうか?

- バスケットボールIQ・状況判断力

まず挙げられるのが、コート上の状況を正しく把握し、瞬時に最適なプレーを選べる「ゲームIQ」です。実際、スペインの育成現場では「いま身体能力や個人技で無双できても、周囲が成長すれば通用しなくなる」と言われており、状況判断を最重視する指導が行われているそうです。NBAでも、たとえばニコラ・ヨキッチやルカ・ドンチッチのように、圧倒的な運動能力があるわけではなくても“ゲームを読む力”や“優れたパスセンス”でトップレベルの成績を残している選手がいます。身体的な差を埋める一番の武器は、やはり頭脳と判断力なのです。 - シュート力(特に長距離シュート)

バスケットボールは、結局ゴールにボールを入れないと話になりません。身体能力が高くない選手だからこそ、シュート力を強化すべきだという考えは昔から根強くあります。とりわけ「3ポイントシュート」の重要性は近年さらに増しており、「相手がディフェンスで下がったら、距離を空けられたら、迷わず打つ」くらいの覚悟と精度を身につければ、コート上での居場所が必ず増えます。身体能力に自信がなくても、シュート力を徹底的に磨くことで戦術的な優位を得られるのです。 - 守備力・ハードワーク

コート上で一番“再現性”が高い行動はディフェンスへの努力だと言われています。対人スポーツである以上、どの国でも守備面は非常に重視され、献身的なハッスルプレーや相手の動きを先読みする守備技術こそが、身体的なハンデをカバーしてくれる存在になります。ルーズボールやチャージングを積極的に狙うなど、泥臭いプレーを厭わない姿勢はどんな指導者にも好印象を与えます。守備力はチームの安定感につながるため、「足りない分を努力で埋める」うえで最適な武器と言えるでしょう。 - リーダーシップ・メンタル面

コート内外で周囲を鼓舞したり、冷静にゲームをコントロールしたりできるメンタルの強さも、身体能力に勝る強みになるケースがあります。「コーチャビリティ」や「チームをまとめる力」は、意外と評価の対象として重視されています。たとえば、とある指導ガイドでは選手を選ぶ際に「ポジションスキル60%・態度とコーチャビリティ30%・身体的潜在力10%」という基準を提示しているそうです。セルビアなどでは、コーチ養成の段階からリーダーシップ教育を重視しており、若い選手にも精神的なタフさと自主性を植え付ける文化があります。

各国における育成・指導の特徴

それでは、世界のバスケットボール強豪国が「身体能力に恵まれない選手」でも活躍できるような土壌をどうつくっているのか、国別に簡単に見ていきましょう。

アメリカ合衆国のアプローチ

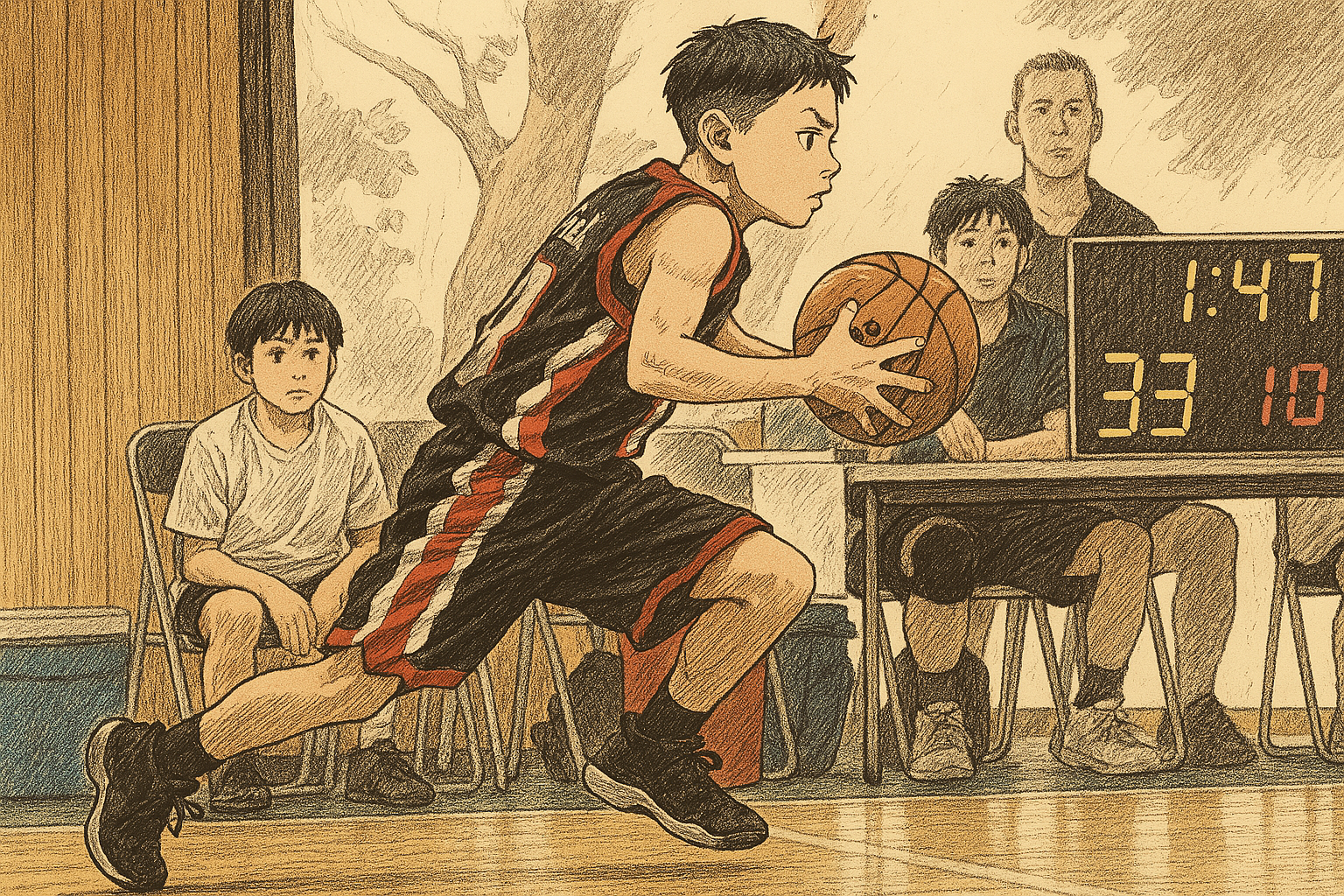

アメリカは何と言っても競技人口が多く、レベルの高い学校チームとAAUをはじめとするクラブチーム、サマーリーグなどがあちこちに存在するので、試合経験が豊富に積める環境が整っています。中学生でも週5日以上練習し、週末には試合と、いわゆる「量」をとにかくこなせるのが特徴です。

さらに、近年では個人スキルトレーナーによる指導も盛んになり、チーム練習の枠を超えた自主的なスキルアップも可能になっています。シュートフォーム改善やフィジカルトレーニングなど、本人の意欲次第でいくらでも上を目指せる仕組みが広がっているのです。

ただし、この豊富な競争環境が裏目に出て、「目先の勝利至上主義」に陥りがちという指摘も。まだ身体が発達していない若年層で、サイズやパワーが先に伸びた子だけに頼るチーム編成になってしまう傾向が問題視されています。しかし近年はNBAやUSAバスケットボールがユース育成方針を見直し、13歳以下での結果主義を回避しようとする動きも盛ん。最終的には「バスケットが上手いかどうか」が選抜のポイントになる、という声が多く、身体能力だけでなくスキルやゲーム理解度を重視する流れが少しずつ定着しつつあります。

スペインのアプローチ

スペインは男子・女子ともに世界ランキング2位に君臨するバスケ大国です。その代名詞ともいえるのが「IQバスケ」。いくら勝つことが大事といえども、ユース年代では選手の将来を潰さないように配慮しており、個人技や身体能力頼みの1対1ばかりをやらせない点が特徴です。

たとえば、小学生年代で体格に恵まれた子ばかりを使うような戦術は「今勝てるかもしれないけれど、将来通用しなくなるだろう」として敬遠され、勝利よりも「先を見据えた判断力・スキルの習得」が重視されます。

さらに、スペインの練習メニューは毎回テーマが変わり、状況ごとに判断を迫られる形式が多いとか。こうすることで、固定的なプレーしかできない選手を育てない方針を徹底しているのです。スペインからNBAやユーロリーグで活躍する選手が多数生まれるのは、この戦術眼や状況判断をきわめて高いレベルで鍛える育成のおかげだと言えるでしょう。

セルビア(旧ユーゴスラビア)のアプローチ

人口わずか700万ほどのセルビアが、なぜ世界トップクラスのバスケ大国であり続けられるのか。その背景には、旧ユーゴスラビア時代から継承されてきた独特の育成・指導哲学が関係しています。

まず挙げられるのは「ファンダメンタル(基本技術)の徹底」。ポジションに関わらず、全員がシュート・パス・ドリブル・ディフェンスの基礎をしっかり身につける“ポジションレス指導”を行っているため、2mを超えるビッグマンでも優れたパスセンスやシュート力を兼ね備える選手が多いのです。

さらに、技術面だけでなく、戦術理解やメンタル面を含めた「ホリスティック育成」を重んじています。若い年代からビデオ分析や戦術講習もみっちりこなし、同時に“勝利への執念”を叩き込むような練習でレジリエンスを鍛える。コーチの質も高く、大学や連盟のプログラムで専門教育を受けた人材が多いというのも強みです。

セルビアの考え方は長期的視野に立っており、ユースの試合で無理に勝ち急ぐよりも、将来の可能性を伸ばす育成を重視します。こうした文化こそが、「身体能力が突出していなくてもバスケを知り尽くした選手」を生み出す土壌になっているわけですね。

日本・その他の国のアプローチ

日本に目を向けると、平均身長や体格でどうしても見劣りする分、スピードや3ポイントシュートといった武器を前面に出すスタイルが主流です。たとえば東京オリンピックで銀メダルをつかんだ女子日本代表は「走って勝つ」「3ポイント連射」で世界を驚かせました。

守備面でも全員がハードワークして、粘り強いゾーンディフェンスやプレッシャーディフェンスを仕掛けるスタイルが特徴的です。男子でもスピードと外角シュートへのシフトが進み、アジア杯やワールドカップでの勝利が増えてきました。

その他、メンタルトレーニングに重きを置く東アジアの国々、AIS(オーストラリア国立スポーツ研究所)を中心に体系的な育成を行うオーストラリア、黄金期に緻密なパスワークと献身的守備で五輪優勝を果たしたアルゼンチンなど、各国は自国に合った方法で「身体能力のハンデを埋める戦い方」を試行錯誤しています。

総じていえるのは、サイズで勝てない国ほど「基本スキルの徹底」「戦術理解」「精神力の強化」を重視しがちだということです。

サイズ以外で評価される要素と成功例

世界の強豪国は「身体能力頼みではない選手」の価値を、実際に認めてきました。以下は、その代表的な成功事例です。

- NBAにおける成功例

MVPクラスのニコラ・ヨキッチ(セルビア出身)やルカ・ドンチッチ(スロベニア出身)は、突出したスピードや跳躍力がなくても「視野の広さ」「正確なパス」「瞬時の判断力」でリーグを席巻しています。過去にはジョン・ストックトン(185cm)や現在でもクリス・ポール(183cm)、フレッド・バンブリート(178cm)のように小柄でもNBAで大きな成功を収める選手が多く存在し、彼らは若い頃から“身体能力以外の部分”を磨いていたのです。

- 国際大会での成功例

日本女子代表は2021年の東京五輪で銀メダルを獲得し、世界の強豪を3ポイントと走力で翻弄しました。アルゼンチン男子が2004年アテネ五輪でアメリカを破ったときも、サイズよりも巧みなユーロステップや絶妙なパス回しが勝因となりました。スペインのファン・カルロス・ナバーロやアルゼンチンのプリアジンスキーなど、そこまで体格に恵まれずとも長年トップレベルで活躍した例も数知れず。「身体能力以外の武器」を証明する選手たちが世界にはたくさんいるのです。 - 日本国内の例

Bリーグで活躍する富樫勇樹(167cm)は、超小柄ながらスピードと3ポイントシュート、そして司令塔としてのゲームコントロール能力で日本代表にも選出されています。高校バスケでも体格差を技やハードワーク、リーダーシップで跳ね返すガードやディフェンダーが多数存在し、コーチから「チームを安定させる選手」として評価され、レギュラーを勝ち取るケースが少なくありません。

国別アプローチの比較まとめ

最後に、各国のユース育成・選手評価の違いを一覧表で振り返ってみましょう。各国がどのような能力を重視し、身体能力の差をどのように克服しようとしているのかが見えてきます。

| 国 | 育成・指導の特徴 | 非フィジカル面で評価される要素・成功例 |

|---|---|---|

| アメリカ | ・学校+クラブチームで年間を通じ試合・練習量が非常に多い。 ・個人スキルトレーナー文化が発達し、自主トレーニングが盛ん。 ・一方、ユース競争過熱で身体能力に頼りがちになる弊害もあり。 ・近年はNBAやNCAAも育成方針を見直し、長期的な視点で基本技術や人間性を重視する動き。 | ・スキル重視の選考: 「技術・ゲーム理解>身体能力」の指導例もあり。 ・シュート力や得点力があれば小柄でも頭角を現せる(例:ステフィン・カリーは大学入学時180cm未満でもシュート力で評価を高めた)。 ・ゲームメイクやハンドリング能力が高いガードも多数。 ・成功例:クリス・ポール(183cm)の圧倒的IQ、フレッド・バンブリート(178cm)の努力と高精度シュートなど。 |

| スペイン | ・ユース年代は長期的な成長を重視し、勝利至上主義を避ける。 ・戦術理解と判断力を鍛える指導が特徴。練習で多彩な状況設定を行い、判断力を向上させる。 ・身体能力頼みの1対1は評価されず、「正しい判断をしているか」を徹底してチェック。 ・ファンダメンタルを固め、判断を実行できる技術を欠かさず磨く。 | ・戦術眼・判断力を最重視: 独り善がりの華麗なプレーでも、判断を誤っていれば評価は低い。 ・チームプレーへの貢献がレギュラー選考を左右。 ・成功例:リッキー・ルビオ(188cm)の早熟な戦術眼、ファン・カルロス・ナバーロ(198cm)の巧みなフローターと3Pなど。 |

| セルビア | ・ファンダメンタル(基本技術)を徹底し、ポジションレス指導を実施。 ・戦術理解とメンタル強化を含めたホリスティック育成。 ・コーチ養成にも力を入れ、質の高い指導者が多い。 ・ユースでも将来性を重視し、短期的な勝敗にはこだわりすぎない。 | ・オールラウンドスキルとバスケIQを高く評価: 「何でもできる選手」が理想像。 ・サイズに関係なく、頭脳的プレーや創造性のある選手がレギュラー候補に。 ・成功例:ニコラ・ヨキッチ(213cmだが平均的な身体能力をパスとIQで補いNBA MVPに)、ヴァシリエ・ミチッチ(俊敏さよりゲーム掌握力で欧州トッププレイヤー)。 |

| 日本 | ・サイズ劣勢をカバーするためスピードや外角シュートを重視。 ・守備も全員でハードワークし、高いアジリティと連携を武器にする。 ・ユース年代から走力とシュート力を鍛え、速い展開で勝負する傾向が強い。 ・近年は欧米から戦術面やメンタルトレーニングのノウハウも積極的に吸収中。 | ・機動力・シュート力を評価: 「走れる」「3Pが決められる」選手を積極登用する傾向。 ・判断力やミスの少なさも重視され、「安心して使える選手」がコーチに好まれる。 ・成功例:2021年女子日本代表の五輪銀メダル(平均身長176cmだが3Pと高速展開で世界に対抗)、富樫勇樹(167cm)のスピードとPG力など。 |

※あくまで一般的な傾向のまとめであり、同じ国でもさまざまな指導スタイルが存在します。

おわりに

身体能力で劣る成長期の選手が、チームのレギュラーを勝ち取るためのヒントとして、各国の育成や指導を見てきました。結局、多くの強豪国はなんだかんだで「バスケットボールIQ」「基本スキル」「チームプレー」「メンタル面」を大切にしています。アメリカのように競争環境で技術を鍛える方法、スペインのように判断力を徹底して伸ばす方法、セルビアのように万能性と精神力を育てる方法、日本のように走力・シュート力で勝負する方法……アプローチは違っても、目指すところは「状況に即対応でき、チームに大きく貢献する選手」を育てることなのです。

身体的にハンデがある選手にとっては朗報ですよね。サイズや跳躍力だけで測れない「別の価値」が確実に評価されているという事実は、指導者も理解しはじめています。では具体的にどうするか――シュートを誰よりも練習してチームの頼れるシューターになる、頭を使って誰よりもミスの少ないプレーヤーになる、声を出してチームの士気を高める司令塔になる――こうした工夫がレギュラーへの道を切り開いてくれるでしょう。

最後に、各国の哲学や戦術を学ぶことは、日本の指導者や選手にとっても大いに参考になります。身体能力に恵まれない選手の活かし方を追求し、多様なプレースタイルを取り入れれば、結果的にチーム全体のレベルも上がっていくはずです。「大きくて速い相手にも負けないやり方を生み出す」という発想で、知恵と技術を駆使してレギュラー争いを勝ち抜いていきましょう。それがひいては、日本バスケットボールのさらなるレベルアップにもつながると信じています。

状況判断をさらに磨くなら、『フィルムスタディ術でプレーを客観視する方法』をチェックしてみてください。